運転できない母親が抱える移動の壁は、もはや個人の問題ではなく社会全体の課題です。教育機会の格差は将来の人材育成や地域社会の持続性に直結するため、行政や地域、民間が連携して取り組むべきテーマとなっています。子どもの学びを家庭の「移動力」に左右させない仕組みを整えることこそ、真の教育平等を実現する第一歩です。

まず求められるのは、地域での送迎サポート体制の整備です。習い事や塾が個別に送迎バスを運行する取り組みは一部で存在しますが、利用できる家庭は限られています。自治体や地域コミュニティが主体となり、子どもを安全に送迎するシェアサービスや共同送迎の仕組みを広げていくことが急務です。移動の不安を和らげる仕組みが整えば、母親の心理的負担も大幅に軽減されるでしょう。

また、オンライン学習の活用も重要です。近年は質の高い学習コンテンツや習い事がオンライン化されつつあり、物理的な移動を伴わない教育機会の提供が可能になっています。ただし、スポーツや音楽、実技を伴う習い事はオンラインでは代替できません。そのため、オンラインとオフラインの両方を組み合わせ、移動の負担を減らしつつ子どもの学びを充実させるハイブリッド型の仕組みが必要です。

さらに見逃せないのが、母親自身が再びハンドルを握るための支援です。ペーパードライバー講習や安心して練習できる環境の整備は、母親にとって「移動力の回復」を意味します。事故への不安や道路状況への苦手意識を解消し、再び運転できるようになれば、子どもの教育機会は一気に広がります。単にスキルを取り戻すだけでなく、母親の自信回復や自己肯定感の向上にもつながる点で極めて大きな意義があります。

社会全体として「移動格差」を教育格差の一因として認識し、具体的な解決策を打ち出すことが不可欠です。行政、地域、学校、民間サービスが連携し、母親と子どもの安心と学びを支える社会基盤を築くことが求められています。子どもの未来を守るためには、移動という日常的な課題に目を向け、そこに潜む不平等を是正していく姿勢が欠かせません。

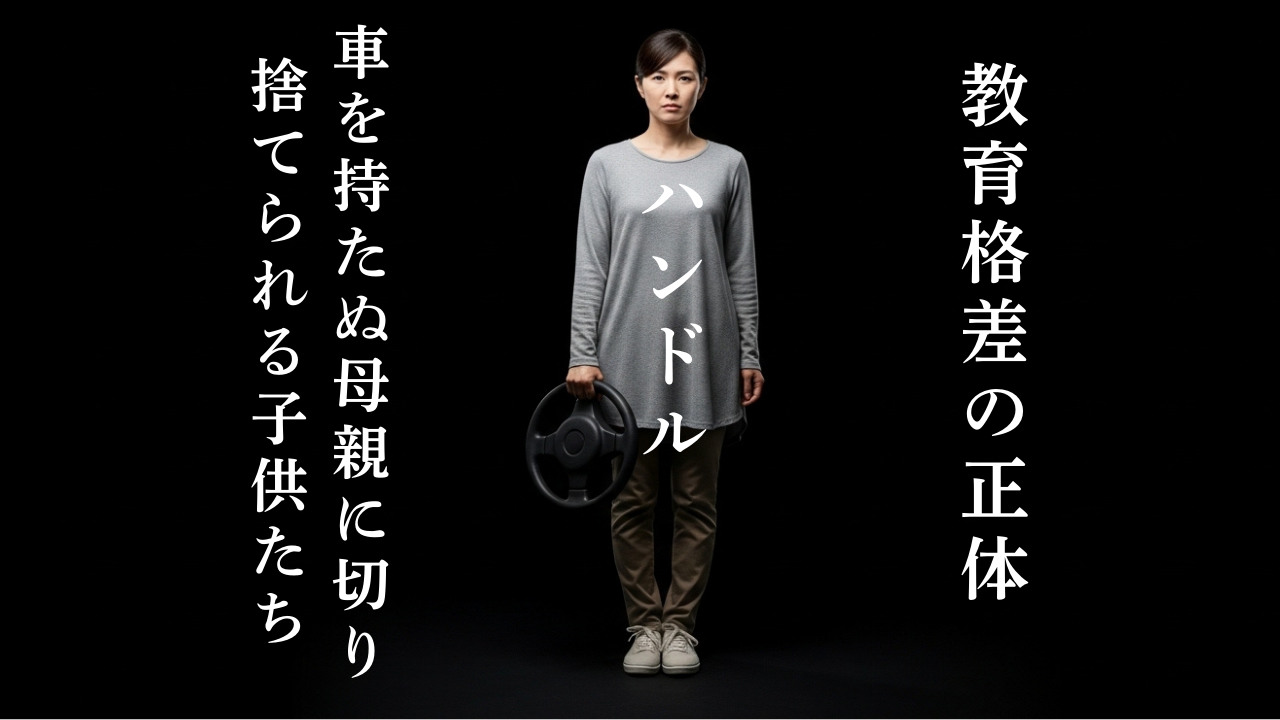

これまで教育格差は主に「経済力の差」として語られてきました。確かに家庭の収入は子どもの学びに直結しますが、それだけでは実態を説明しきれません。現実には、母親が車を運転できるかどうかという移動手段の有無が、教育投資の幅と持続性を大きく左右しています。つまり格差の根底には「移動力の格差」が存在しているのです。

運転できる家庭は複数の習い事を組み合わせ、効率的に子どもを送迎できます。その一方で運転できない家庭は選択肢が狭まり、場合によっては教育の機会そのものを諦めざるを得ません。その差は金銭的な負担だけでなく、時間の浪費や母親の心理的な孤立感にまで及び、子どもの未来に見えない影響を与えていきます。教育機会の不平等は、家庭の移動力によって再生産されているのです。

この問題を個人の努力だけに委ねるのは限界があります。社会全体で「移動格差」を教育格差の一因と認識し、支援策を講じることが急務です。地域の送迎サービスやオンライン教育の拡充、そして母親自身が再び運転できるようになるためのサポートは、子どもたちの未来を守るために欠かせない取り組みです。教育の平等を語るなら、経済的な支援だけでなく、移動という生活の基盤に光を当てる必要があります。

教育格差の正体は“ハンドル”にあります。母親が車を持たず、運転できないというだけで、子どもが切り捨てられる現実を放置してはなりません。教育を受ける権利はすべての子どもに等しく保障されるべきものであり、そのためには社会が一丸となって移動の壁を取り除く努力を続けることが求められています。子どもたちの未来を奪わないために、今こそ教育の「移動格差」を直視し、解決へと動き出すべき時なのです。

「ペーパードライバーを卒業したい」と思ったら

車は必要だけど運転が怖い、送迎や買い物で自信を持ちたい──そんな方に向けた実践型の講習です。大通りの合流や車線変更、住宅街の狭路や坂道、駐車、高速道路まで、日常に直結するシーンを講師の声かけと再現性のある指示で身につけます。

不安を一人で抱え込まず、短時間で「できた」を積み重ねるカリキュラム。初回から安全第一で進めるため、ブランクが長い方でも安心してスタートできます。

ハートフルドライビングのペーパードライバー講習の詳細を見る

「車を購入したら、すぐに始めたい“安心デビュー”講習」

新車・中古車を購入した直後におすすめの講習です。納車後の最初の走行練習から、日常利用のスーパーや駅までのルート、駐車・合流・車線変更までをインストラクターが同乗サポート。

「慣れない車での初運転が不安」「買ったのに乗り出せない」という悩みを解消し、購入直後から安全に走れる自信をつけます。

ご自宅や納車先から直接スタートできるため、納車日・週末・平日夜など柔軟に対応可能。最初の一歩をインストラクターが伴走することで、「買ったのに乗れない」不安を防ぎます。

購入直後の不安を“自信”に変える

本講習では納車直後の基本操作、近所の生活道路・駐車練習、交通量の多い大通りでの合流、夜間や雨天での走行までを段階的にサポート。終了後には「初めてのマイカーでも落ち着いて走れた」という手応えを実感し、通勤・送迎・買い物まで安心して運転できるようになります。

Q1. 教育格差は本当にお金だけの問題ですか?

収入格差が大きな要因であることは確かですが、それだけではありません。実際には親が車を運転できるかどうかという「移動力」が教育機会を左右する現実があります。

Q2. 運転できない母親にとって一番の問題は何ですか?

子どもを習い事や塾に送り届けられないことです。移動の制約によって教育の選択肢が狭まり、子どもの将来に影響を与えます。

Q3. なぜ車移動が教育格差につながるのですか?

複数の習い事を効率的に回るには短時間の移動が必要です。公共交通では間に合わず、徒歩も現実的ではないため、車移動できる家庭とそうでない家庭に差が生まれます。

Q4. 地方ではどのような格差が起きていますか?

地方は車社会であり、車がなければ塾や習い事に通えません。母親が運転できない場合、教育機会そのものが極端に制約されます。

Q5. 都市部でも移動格差はあるのですか?

あります。交通網は発達していますが、夜間や混雑時の移動は安全面・時間面の負担が大きく、子どもを自由に通わせられないケースが多くあります。

Q6. 移動コストとは具体的に何を指しますか?

交通費やタクシー代だけでなく、移動にかかる時間、待ち時間、親子の体力的負担も含まれます。これらが教育投資を制限します。

Q7. 習い事を減らすことで解決できないのですか?

数を減らすと教育機会の幅が狭まります。結果的に学びや経験の多様性を失い、子どもの成長に影響します。

Q8. 運転できない母親はどんな心理状態に陥りやすいですか?

「自分のせいで子どもが損をしている」という罪悪感や孤立感に陥りやすく、自己否定感が強まる傾向があります。

Q9. 母親が運転できないと子どもにどんな影響がありますか?

教育機会が制限されるだけでなく、親が落ち込んでいる姿を見て子どもが心理的に影響を受けることもあります。

Q10. タクシー利用は解決策になりますか?

一時的には解決になりますが、費用が高額で継続できません。月に数万円かかることもあり、現実的ではありません。

Q11. 習い事の“はしご”とは何ですか?

ピアノが終わったらすぐにサッカー、さらにその後に塾へ行くなど、短時間で複数の習い事を掛け持ちする状況を指します。

Q12. 習い事を掛け持ちするのはなぜ重要なのですか?

学びの多様性を確保し、子どもの才能や興味を伸ばすためです。掛け持ちできるかどうかは教育投資の大きな差となります。

Q13. 母親が運転できる家庭は具体的にどう有利ですか?

短時間で複数の習い事を回れるため、子どもに幅広い教育を与えることができます。時間効率も良く、家庭の負担が軽くなります。

Q14. 都市部の夜間移動で特に問題となるのは何ですか?

人通りの少ない道を子どもに歩かせる不安や、混雑した交通機関での安全面のリスクです。親子双方に精神的な負担がかかります。

Q15. 移動格差を放置すると将来どうなりますか?

教育機会の不平等が固定化され、家庭環境による子どもの将来の格差が拡大します。社会全体にとっても人材の損失につながります。

Q16. 移動格差が子どもの学習意欲に影響することはありますか?

はい。友達が通う習い事に参加できないことで「自分は劣っている」と感じ、意欲を失うケースがあります。選択肢の制約は心理面にも影響します。

Q17. 移動格差は世帯収入が高い家庭でも起こりますか?

起こります。収入が高くても母親が運転できない場合や、送迎の担い手が不足している場合、教育機会は制限されてしまいます。

Q18. 母親が抱える罪悪感はどのように表れますか?

「私のせいで子どもの未来を奪っている」という強い自己否定感となって表れます。日常生活の中で無力感や孤独感を感じやすくなります。

Q19. ペーパードライバー講習は解決につながりますか?

はい。運転に不安を持つ母親が再びハンドルを握れるようになれば、送迎が可能になり、教育機会の幅を広げることができます。

Q20. オンライン学習で移動格差は解消できますか?

学習塾や語学などはオンラインでカバー可能ですが、スポーツや音楽など実技系の習い事は完全には代替できません。部分的な解決策となります。

Q21. 教育投資における「隠れたコスト」とは何ですか?

移動のためにかかる時間、タクシーなどの交通費、親子の疲労などです。表に見える月謝だけでは教育投資の実態は測れません。

Q22. 父親の送迎では問題は解決しませんか?

父親が関わることは有効ですが、勤務時間の都合で送迎できる家庭は限られています。日常的には母親の役割に依存するケースが多いです。

Q23. シェア送迎サービスの可能性はありますか?

あります。地域や習い事単位で共同送迎を行えば、母親が運転できない家庭でも安心して子どもを通わせることができます。

Q24. 移動格差が固定化するとどんな社会問題になりますか?

子どもの教育格差が世代を超えて連鎖し、貧困や地域間格差の再生産につながります。社会の活力低下を招く恐れもあります。

Q25. 母親が運転できないことを周囲に相談しづらいのはなぜですか?

「運転できないのは自己責任だ」と思われるのを恐れ、恥ずかしさや劣等感から声を上げづらい状況にあります。そのため孤立が深まります。

Q26. 教育費より移動コストが重くなることは本当にあるのですか?

はい。タクシー代や親の時間的損失を含めると、月謝と同等かそれ以上の負担になる場合があります。見えにくいだけで現実には大きな差です。

Q27. 母親が運転を再開することで得られる効果は何ですか?

子どもの教育機会が増えるだけでなく、母親自身の自信回復や自己肯定感の向上につながります。家庭全体の雰囲気が前向きになります。

Q28. この問題を個人の努力だけで解決できますか?

難しいです。母親一人の努力では限界があり、社会全体での仕組みづくりや支援が不可欠です。

Q29. 行政はどのような役割を果たすべきですか?

送迎サービスや移動支援制度の整備を進めることです。教育機会を交通手段に左右されない仕組みを構築することが求められます。

Q30. 教育格差をなくすために最も大切な視点は何ですか?

教育の平等は「お金」だけでなく「移動力」も含めて考えることです。子どもたちが等しく学ぶ機会を持てるよう、社会全体で支える必要があります。

「ペーパードライバーを卒業したい」と思ったら

車は必要だけど運転が怖い、送迎や買い物で自信を持ちたい──そんな方に向けた実践型の講習です。大通りの合流や車線変更、住宅街の狭路や坂道、駐車、高速道路まで、日常に直結するシーンを講師の声かけと再現性のある指示で身につけます。

不安を一人で抱え込まず、短時間で「できた」を積み重ねるカリキュラム。初回から安全第一で進めるため、ブランクが長い方でも安心してスタートできます。

ハートフルドライビングのペーパードライバー講習の詳細を見る

「車を購入したら、すぐに始めたい“安心デビュー”講習」

新車・中古車を購入した直後におすすめの講習です。納車後の最初の走行練習から、日常利用のスーパーや駅までのルート、駐車・合流・車線変更までをインストラクターが同乗サポート。

「慣れない車での初運転が不安」「買ったのに乗り出せない」という悩みを解消し、購入直後から安全に走れる自信をつけます。

ご自宅や納車先から直接スタートできるため、納車日・週末・平日夜など柔軟に対応可能。最初の一歩をインストラクターが伴走することで、「買ったのに乗れない」不安を防ぎます。

購入直後の不安を“自信”に変える

本講習では納車直後の基本操作、近所の生活道路・駐車練習、交通量の多い大通りでの合流、夜間や雨天での走行までを段階的にサポート。終了後には「初めてのマイカーでも落ち着いて走れた」という手応えを実感し、通勤・送迎・買い物まで安心して運転できるようになります。

▶ 🚗 基礎知識・初心者向け(安心したい気分)

▶ 🧭 講習・練習法を知りたい(前向きになりたい気分)

▶ 📖 体験談・ストーリー(共感したい・泣きたい気分)

▶ 🛠 トラブル・安全対策(慎重になりたい気分)

▶ 🌆 新宿・地域特化(リアルに実感したい気分)

▶ 🎭 人間模様・ライフスタイル(クスッとしたい・人間観察気分)

▶ 👩💼 仕事・家族と車(現実的になりたい気分)

▶ 💸 お金・車維持のリアル(シビアな気分)

「ペーパードライバーを卒業したい」と思ったら

車は必要だけど運転が怖い、送迎や買い物で自信を持ちたい──そんな方に向けた実践型の講習です。大通りの合流や車線変更、住宅街の狭路や坂道、駐車、高速道路まで、日常に直結するシーンを講師の声かけと再現性のある指示で身につけます。

不安を一人で抱え込まず、短時間で「できた」を積み重ねるカリキュラム。初回から安全第一で進めるため、ブランクが長い方でも安心してスタートできます。

ハートフルドライビングのペーパードライバー講習の詳細を見る

「車を購入したら、すぐに始めたい“安心デビュー”講習」

新車・中古車を購入した直後におすすめの講習です。納車後の最初の走行練習から、日常利用のスーパーや駅までのルート、駐車・合流・車線変更までをインストラクターが同乗サポート。

「慣れない車での初運転が不安」「買ったのに乗り出せない」という悩みを解消し、購入直後から安全に走れる自信をつけます。

ご自宅や納車先から直接スタートできるため、納車日・週末・平日夜など柔軟に対応可能。最初の一歩をインストラクターが伴走することで、「買ったのに乗れない」不安を防ぎます。

購入直後の不安を“自信”に変える

本講習では納車直後の基本操作、近所の生活道路・駐車練習、交通量の多い大通りでの合流、夜間や雨天での走行までを段階的にサポート。終了後には「初めてのマイカーでも落ち着いて走れた」という手応えを実感し、通勤・送迎・買い物まで安心して運転できるようになります。

親の送迎がある子と、迎えが来ない子。移動手段の有無が教育格差を生む現実

親の送迎がある子と、迎えが来ない子。移動手段の有無が教育格差を生む現実

母親が運転できない場合、子どもの塾や習い事は公共交通に依存せざるを得ない

母親が運転できない場合、子どもの塾や習い事は公共交通に依存せざるを得ない

複数の習い事をこなすためには、親の送迎が大きな役割を果たしている

近年の子どもたちは一つの習い事だけでなく、複数を同時に掛け持ちすることが当たり前になっています。ピアノや英語教室に加え、サッカーや水泳、さらには進学塾やプログラミング教室まで、多様な学びを経験させたいという親の願いが背景にあります。子どもの未来を広げるためには、幅広い経験を積ませたいと考えるのは当然のことでしょう。

複数の習い事をこなすためには、親の送迎が大きな役割を果たしている

近年の子どもたちは一つの習い事だけでなく、複数を同時に掛け持ちすることが当たり前になっています。ピアノや英語教室に加え、サッカーや水泳、さらには進学塾やプログラミング教室まで、多様な学びを経験させたいという親の願いが背景にあります。子どもの未来を広げるためには、幅広い経験を積ませたいと考えるのは当然のことでしょう。

地方では車がなければ塾や習い事に通うことが難しく、教育格差の一因となっている

地方では車がなければ塾や習い事に通うことが難しく、教育格差の一因となっている

習い事や塾の費用、交通手段の負担は家庭の大きな悩みとなっている

習い事や塾の費用、交通手段の負担は家庭の大きな悩みとなっている

「他の母親はできているのに自分だけができていない」──そんな思いが母親を静かに追い詰めていく

「他の母親はできているのに自分だけができていない」──そんな思いが母親を静かに追い詰めていく

母親が運転できない場合、祖父母が子どもの送迎を担うことも多い

母親が運転できない場合、祖父母が子どもの送迎を担うことも多い

母親が車を持てるかどうかは、子どもの習い事や学習機会に直結する

母親が車を持てるかどうかは、子どもの習い事や学習機会に直結する