深夜の駐車場は、都内でも郊外でもそれぞれ異なるリスクを抱えています。都内では人が多いために不審者や酔客との接触、視線によるプレッシャーが課題となり、郊外では人が少ないがゆえの孤立や暗がりの恐怖が大きな不安要素となります。特に初心者やペーパードライバーは駐車や動作に時間がかかるため、無意識のうちに隙を生んでしまいやすい点に注意が必要です。

しかし、こうしたリスクは特別な技術や高価な装備を必要とせず、日常的な習慣と身近なアイテムで大幅に減らすことができます。鍵を事前に準備する、乗車後すぐにロックをかける、明るい場所を選んで駐車する──こうしたシンプルな動作の積み重ねが、最大の防犯対策となるのです。そして100円ショップで揃う防犯ブザーやライト、反射バンドといったグッズは、初心者でもすぐに取り入れられる心強い味方となります。

最後に、深夜帰宅時に実践したいポイントをチェックリストとしてまとめました。毎回の行動前に振り返ることで、防犯意識を高める習慣が自然と身につきます。初心者やペーパードライバーこそ、このリストを意識することが安心と自信につながるはずです。

深夜の駐車場は不安がつきまとう場所ですが、意識と準備次第で安全度は大きく変わります。運転に不安を抱える初心者やペーパードライバーこそ、防犯習慣を日常に組み込み、安心して行動できる環境を整えていきましょう。

深夜の駐車場では、不審者が目の前にいても一見しただけでは気づきにくいものです。しかし「服装」「行動」「雰囲気」の違和感を早めに察知することで、危険を避けられる可能性は高まります。初心者やペーパードライバーは駐車や操作に集中しがちですが、防犯の視点を持つことが欠かせません。

よくあるサインとしては、黒い服装で体を隠すようにしていたり、フードや帽子で顔を覆い、視線をそらしたり逆にじっと見てきたりする行動です。また「車に乗ったまま降りない人物」も要注意です。エンジンをかけずに長時間留まっている、あるいはスマートフォンを操作するふりをしながら周囲を観察している場合は、不自然な滞在の可能性があります。

さらに、20代後半から40代前後の男性が夜間の駐車場に長時間とどまり、特に理由もなく車から降りずに周囲を見ている場合は、体格や行動力の面からも警戒が必要です。こうした場面では「自分が無理に車から降りない」という選択肢も有効です。違和感を覚えたら、降車せずにそのまま待機し、相手の動きを観察したり、スマートフォンで通話を装ったり、必要であれば車を移動させて別の場所に停め直すことが安全につながります。

ポイントは「降りるかどうかを自分で決める」という意識を持つことです。必ずしも予定通りに降車する必要はありません。少しでも不安を感じたら、車から降りずに待機する、場所を変える、人通りのあるエリアに移動するなど、柔軟に選択することが防犯行動の基本です。駐車場はただの通過点ではなく、リスクの多い空間であると捉えて、常に安全を最優先にしましょう。

深夜の駐車場で“狙われない”習慣を身につける

初心者・ペーパードライバー向けに、都内と郊外で異なるリスクを踏まえた実践型の防犯ドライビングを行います。鍵の事前準備、周囲スキャン、乗車直後の即ロック、後部座席チェックなど、記事で解説した「深夜の安全動作」をインストラクターの声かけと再現手順で身につけます。

駐車位置の選び方(カメラ直下・入口近く・明るい列)から、怪しい車両への距離の取り方、「降りない」判断の練習、精算機周りの動線までを90分で体得。100円ショップで揃うライトや防犯ブザーの使い所もチェックリストで指導します。ブランクが長くても安全第一でステップアップできます。

夜間の不安を解消する出張講習の詳細を見る

「深夜駐車場の不安を克服する90分レッスン」

ペーパードライバーや初心者が特に不安を感じやすい深夜の駐車場利用に特化した実践型講習です。都内と郊外で異なるリスクを体験しながら、安全な駐車位置の選び方・乗車直後の即ロック・後部座席確認といった防犯習慣を実地で身につけられます。

インストラクターが同乗して声かけを行うため、「暗い駐車場が怖い」「怪しい車両が気になる」といった不安も一度の練習で解消。日常生活で夜間の買い物や送迎にも安心して車を使える自信を取り戻せます。

防犯習慣を身につけて安心して走れる自分へ

講習では怪しい人物や車両を見極める方法や、「降りない」という選択肢を含めた防犯行動をシミュレーション。さらに100円ショップで揃う防犯ブザーやLEDライトの使い所も実際に体験します。受講後には「これなら夜でも一人で駐車できる」という安心感が得られ、日常生活に直結する自信となります。

Q1. 深夜に駐車場へ入る前、最初にすべき防犯行動は?

鍵を手元に準備し、スマホ操作をやめて周囲の人・停車車両・暗がりを目視でスキャンします。立ち止まらず最短動線で移動します。

Q2. 安全な駐車位置の選び方は?

入口や精算機、防犯カメラ、管理室の視界に入る明るい区画を優先します。柱や植栽など死角ができる場所は避けます。

Q3. 車に近づくときの観察ポイントは?

自車周囲の足元・後部座席の窓越し・隣接車の影・長時間停まったままの車内の人影やライト反射を確認します。

Q4. 「車内から降りない人物」を見つけたときの対処は?

降車予定を変更し、距離を保って様子見または別区画へ移動します。必要なら施設入口に近い場所へ停め直し、人のいるエリアを選びます。

Q5. 乗車時に最優先で行うべきことは?

着席したら即ドアロック。荷物整理やナビ設定はロック後に行います。窓は閉め、ミラーで周囲を再確認します。

Q6. 後部座席の安全確認はどう行う?

ドアを開ける前に窓越しに素早く視線を走らせ、影や物の移動がないかを確認。LEDライトで足元とシート下も照らすと確実です。

Q7. 不安を感じたら「自分も降りない」判断はアリ?

有効です。車内でロックして待機し、ライト点灯や場所移動を検討。通話を装い支援要請できる状態を確保します。

Q8. 怪しい気配を感じたときの移動手順は?

エンジン始動→ライトON→周囲確認→低速で別区画または別施設へ移動。人目とカメラのある場所で停車します。

Q9. 110番通報の目安と伝える内容は?

接近・張り付き・進路妨害・暴言など切迫感があるとき。場所、相手の特徴、車種色ナンバー、方角、自分の安全状況を簡潔に伝えます。

Q10. エレベーターと階段、どちらが安全?

人目とカメラが確保できる経路を優先します。密室のエレベーターで不安なら、明るく開放的で人通りのある階段や動線を選びます。

Q11. 都内の立体駐車場での防犯のコツは?

カメラ直下や管理室近くに停め、切り返し回数を減らす。視線プレッシャーを受けても手順を崩さず、降車後は短時間で離脱します。

Q12. 郊外の大型駐車場での防犯のコツは?

入口・照明・監視カメラのある列を選択。広い空間で孤立しないよう、建物に近い明るい区画へ停めます。

Q13. 防犯ブザーはどこに付けるのがベスト?

キーケースやベルト通しなど、片手で即引ける位置。車内には予備を運転席ポケットへ。操作は歩きながらでもできる配置にします。

Q14. LEDライトはどう使うと効果的?

接近前に足元・タイヤ周り・後席足元をサッと照らし、死角を消します。点灯動作自体が抑止力になります。

Q15. 反射バンドやライト色の防犯効果は?

自分の存在を遠目から示せます。接近しづらい雰囲気を作り、車両からの視認性も上がります(郊外で特に有効)。

Q16. 貴重品の見せない置き方は?

座席やドリンクホルダーに置かず、トランクやシート下のボックスへ。サンシェードで車内視認性を落とすのも有効です。

Q17. スマホはどう活用すると安全?

位置共有をON、家族に通話をつなぐ、カメラを起動しておくなど「見られている」状況を作ります。歩行中の画面凝視は避けます。

Q18. ダッシュカムや「録画中」表示の抑止効果はある?

あります。前後ドラレコや録画ステッカーは接近抑止に有効。駐車監視機能があればなお安心です(見える位置に掲示)。

Q19. エンジンONのままの停車は安全ですか?

短時間の様子見なら発進準備として有効。ただしドアはロック、窓は閉。長時間のアイドリングは避け、人目のある場所へ移動します。

Q20. 声をかけられたときの基本対応は?

窓は開けず、応答しないのが原則。必要なら少し車を動かして距離を取り、明るい場所や警備室付近で対応を検討します。

Q21. つけられていると感じたときの回避ルートは?

直行で自宅へ向かわず、コンビニやガソリンスタンドなど明るい店舗に入り、人目のあるところで停車・相談します。

Q22. 都内と郊外での防犯グッズ優先度の違いは?

都内は防犯ブザーと即ロック手順の徹底、郊外はLEDライトと反射グッズで視認性確保を優先。どちらも充電ケーブルは常備します。

Q23. 子ども同伴時の降車手順は?

運転者が先に周囲確認→スライドドア側など安全側から順に降ろす→すぐ手をつなぎ、最短動線で屋内へ。立ち話はしません。

Q24. 同乗者がいる場合の役割分担は?

運転者は即ロックとキー管理、同乗者は周囲警戒とLEDライト照射。降車は声掛け合い、単独行動を避けます。

Q25. 荷物が多いときの防犯のコツはある?

両手を塞がないバッグにまとめ、積み込みはカメラのある明るい場所で短時間で実施。後回しにできる荷物は翌日にします。

Q26. 精算機周辺での注意点は?

背後と左右を意識し、財布を長く出しっぱなしにしない。気配を感じたら一旦距離を取り、車内でロックしてから支払い方法を検討します。

Q27. 不審者を見たときに残すべき記録は?

時間、場所、服装色、背格好、動き、車なら色・形・方角・ナンバー桁をメモ。撮影は安全が確保できるときのみ行います。

Q28. 降車後に戻る動線での防犯ポイントは?

最短かつ明るいルートを選び、暗がりは避けます。誰かに続かれたら立ち止まらず、店内や管理室へ直行します。

Q29. 駐車前にできる「予防」はありますか?

入庫前に場内を一周して明るい列とカメラ位置を確認。混雑時は無理をせず、より安全な別施設を選ぶ判断も有効です。

Q30. 最終的に自分を守る合言葉は?

「立ち止まらない・即ロック・明るい場所」。違和感があれば予定変更し、降りない・移動する・人目へ出るを優先します。

Q1. 深夜に駐車場へ入る前、最初にすべき防犯行動は?

鍵を手元に準備し、スマホ操作をやめて周囲の人・停車車両・暗がりを目視でスキャンします。立ち止まらず最短動線で移動します。

Q2. 安全な駐車位置の選び方は?

入口や精算機、防犯カメラ、管理室の視界に入る明るい区画を優先します。柱や植栽など死角ができる場所は避けます。

Q3. 車に近づくときの観察ポイントは?

自車周囲の足元・後部座席の窓越し・隣接車の影・長時間停まったままの車内の人影やライト反射を確認します。

Q4. 「車内から降りない人物」を見つけたときの対処は?

降車予定を変更し、距離を保って様子見または別区画へ移動します。必要なら施設入口に近い場所へ停め直し、人のいるエリアを選びます。

Q5. 乗車時に最優先で行うべきことは?

着席したら即ドアロック。荷物整理やナビ設定はロック後に行います。窓は閉め、ミラーで周囲を再確認します。

Q6. 後部座席の安全確認はどう行う?

ドアを開ける前に窓越しに素早く視線を走らせ、影や物の移動がないかを確認。LEDライトで足元とシート下も照らすと確実です。

Q7. 不安を感じたら「自分も降りない」判断はアリ?

有効です。車内でロックして待機し、ライト点灯や場所移動を検討。通話を装い支援要請できる状態を確保します。

Q8. 怪しい気配を感じたときの移動手順は?

エンジン始動→ライトON→周囲確認→低速で別区画または別施設へ移動。人目とカメラのある場所で停車します。

Q9. 110番通報の目安と伝える内容は?

接近・張り付き・進路妨害・暴言など切迫感があるとき。場所、相手の特徴、車種色ナンバー、方角、自分の安全状況を簡潔に伝えます。

Q10. エレベーターと階段、どちらが安全?

人目とカメラが確保できる経路を優先します。密室のエレベーターで不安なら、明るく開放的で人通りのある階段や動線を選びます。

Q11. 都内の立体駐車場での防犯のコツは?

カメラ直下や管理室近くに停め、切り返し回数を減らす。視線プレッシャーを受けても手順を崩さず、降車後は短時間で離脱します。

Q12. 郊外の大型駐車場での防犯のコツは?

入口・照明・監視カメラのある列を選択。広い空間で孤立しないよう、建物に近い明るい区画へ停めます。

Q13. 防犯ブザーはどこに付けるのがベスト?

キーケースやベルト通しなど、片手で即引ける位置。車内には予備を運転席ポケットへ。操作は歩きながらでもできる配置にします。

Q14. LEDライトはどう使うと効果的?

接近前に足元・タイヤ周り・後席足元をサッと照らし、死角を消します。点灯動作自体が抑止力になります。

Q15. 反射バンドやライト色の防犯効果は?

自分の存在を遠目から示せます。接近しづらい雰囲気を作り、車両からの視認性も上がります(郊外で特に有効)。

Q16. 貴重品の見せない置き方は?

座席やドリンクホルダーに置かず、トランクやシート下のボックスへ。サンシェードで車内視認性を落とすのも有効です。

Q17. スマホはどう活用すると安全?

位置共有をON、家族に通話をつなぐ、カメラを起動しておくなど「見られている」状況を作ります。歩行中の画面凝視は避けます。

Q18. ダッシュカムや「録画中」表示の抑止効果はある?

あります。前後ドラレコや録画ステッカーは接近抑止に有効。駐車監視機能があればなお安心です(見える位置に掲示)。

Q19. エンジンONのままの停車は安全ですか?

短時間の様子見なら発進準備として有効。ただしドアはロック、窓は閉。長時間のアイドリングは避け、人目のある場所へ移動します。

Q20. 声をかけられたときの基本対応は?

窓は開けず、応答しないのが原則。必要なら少し車を動かして距離を取り、明るい場所や警備室付近で対応を検討します。

Q21. つけられていると感じたときの回避ルートは?

直行で自宅へ向かわず、コンビニやガソリンスタンドなど明るい店舗に入り、人目のあるところで停車・相談します。

Q22. 都内と郊外での防犯グッズ優先度の違いは?

都内は防犯ブザーと即ロック手順の徹底、郊外はLEDライトと反射グッズで視認性確保を優先。どちらも充電ケーブルは常備します。

Q23. 子ども同伴時の降車手順は?

運転者が先に周囲確認→スライドドア側など安全側から順に降ろす→すぐ手をつなぎ、最短動線で屋内へ。立ち話はしません。

Q24. 同乗者がいる場合の役割分担は?

運転者は即ロックとキー管理、同乗者は周囲警戒とLEDライト照射。降車は声掛け合い、単独行動を避けます。

Q25. 荷物が多いときの防犯のコツはある?

両手を塞がないバッグにまとめ、積み込みはカメラのある明るい場所で短時間で実施。後回しにできる荷物は翌日にします。

Q26. 精算機周辺での注意点は?

背後と左右を意識し、財布を長く出しっぱなしにしない。気配を感じたら一旦距離を取り、車内でロックしてから支払い方法を検討します。

Q27. 不審者を見たときに残すべき記録は?

時間、場所、服装色、背格好、動き、車なら色・形・方角・ナンバー桁をメモ。撮影は安全が確保できるときのみ行います。

Q28. 降車後に戻る動線での防犯ポイントは?

最短かつ明るいルートを選び、暗がりは避けます。誰かに続かれたら立ち止まらず、店内や管理室へ直行します。

Q29. 駐車前にできる「予防」はありますか?

入庫前に場内を一周して明るい列とカメラ位置を確認。混雑時は無理をせず、より安全な別施設を選ぶ判断も有効です。

Q30. 最終的に自分を守る合言葉は?

「立ち止まらない・即ロック・明るい場所」。違和感があれば予定変更し、降りない・移動する・人目へ出るを優先します。

深夜の駐車場で“狙われない”習慣を身につける

初心者・ペーパードライバー向けに、都内と郊外で異なるリスクを踏まえた実践型の防犯ドライビングを行います。鍵の事前準備、周囲スキャン、乗車直後の即ロック、後部座席チェックなど、記事で解説した「深夜の安全動作」をインストラクターの声かけと再現手順で身につけます。

駐車位置の選び方(カメラ直下・入口近く・明るい列)から、怪しい車両への距離の取り方、「降りない」判断の練習、精算機周りの動線までを90分で体得。100円ショップで揃うライトや防犯ブザーの使い所もチェックリストで指導します。ブランクが長くても安全第一でステップアップできます。

夜間の不安を解消する出張講習の詳細を見る

「深夜駐車場の不安を克服する90分レッスン」

ペーパードライバーや初心者が特に不安を感じやすい深夜の駐車場利用に特化した実践型講習です。都内と郊外で異なるリスクを体験しながら、安全な駐車位置の選び方・乗車直後の即ロック・後部座席確認といった防犯習慣を実地で身につけられます。

インストラクターが同乗して声かけを行うため、「暗い駐車場が怖い」「怪しい車両が気になる」といった不安も一度の練習で解消。日常生活で夜間の買い物や送迎にも安心して車を使える自信を取り戻せます。

防犯習慣を身につけて安心して走れる自分へ

講習では怪しい人物や車両を見極める方法や、「降りない」という選択肢を含めた防犯行動をシミュレーション。さらに100円ショップで揃う防犯ブザーやLEDライトの使い所も実際に体験します。受講後には「これなら夜でも一人で駐車できる」という安心感が得られ、日常生活に直結する自信となります。

▶ 🚗 基礎知識・初心者向け(安心したい気分)

▶ 🧭 講習・練習法を知りたい(前向きになりたい気分)

▶ 📖 体験談・ストーリー(共感したい・泣きたい気分)

▶ 🛠 トラブル・安全対策(慎重になりたい気分)

▶ 🌆 新宿・地域特化(リアルに実感したい気分)

▶ 🎭 人間模様・ライフスタイル(クスッとしたい・人間観察気分)

▶ 👩💼 仕事・家族と車(現実的になりたい気分)

▶ 💸 お金・車維持のリアル(シビアな気分)

本記事の監修:小竿 建(株式会社ハートフルドライビング 取締役・東京ドライビングサポート 代表)

小竿 建(こさお・けん)氏は、新宿本社「株式会社ハートフルドライビング」の取締役であり、同時に「東京ドライビングサポート」代表としても活動しています。

国家資格である教習指導員資格に加え、警視庁方式 運転適性検査 指導者資格(第7501号)を保有。

長年にわたり「北豊島園自動車学校」にて教習指導員として勤務し、累計3,000名以上の受講者を指導した実績を持つ、信頼と経験を兼ね備えたベテランインストラクターです。

現在は東京都内を中心に、運転への不安・ブランク・恐怖心を抱える方に寄り添う心理的カウンセリング型 × 実地講習を融合させた独自メソッドの出張型ペーパードライバー講習を開発。

講習の教材設計から、インストラクターへの技術・心理研修、受講者ごとのコース構築まで、すべてをトータルでプロデュースし、受講者一人ひとりに合わせた最適な運転復帰サポートを提供しています。

主なメディア掲載実績

【FNNプライムオンライン】

「心理的カウンセリング型」ペーパードライバー講習が紹介され、新宿発の出張型指導が注目されました。

【東京新聞】

出張型×テスラ対応の講習が話題に取り上げられ、最先端車両にも対応するハートフルドライビングの専門性が評価されました。

【niftyニュース】

【独自調査】60%が「運転再開に不安」──“再開の壁”に寄り添う出張型90分ペーパードライバー講習の新スタイルを紹介。

心理的カウンセリング型サポートに共感の声が広がっています。

本記事の企画・編集・執筆:大塚 元二(ハートフルドライビング 広報)

大塚 元二(おおつか・げんじ)は、株式会社ハートフルドライビングの広報担当。

ペーパードライバー講習に関する取材・構成・情報発信を通じ、延べ100名以上の受講者インタビューを実施してきました。

運転再開に不安を抱える方々の心理傾向や、地域別の事故傾向、実際の講習事例をもとに、

「再現性ある安心設計の記事構成」を追求しています。

特に再開初期の課題として挙げられる以下のテーマに注目し、深く取材・分析を行っています。

【事業者名】

ハートフルドライビング|出張ペーパードライバー講習(東京都内全域対応)

【所在地】

〒160-0023

東京都

新宿区

西新宿7丁目5−9 ファーストリアルタワー新宿 1005号

Googleマップで見る

【対応エリア】

新宿区・中野区・杉並区・渋谷区・豊島区 ほか東京都内全域(出張対応)

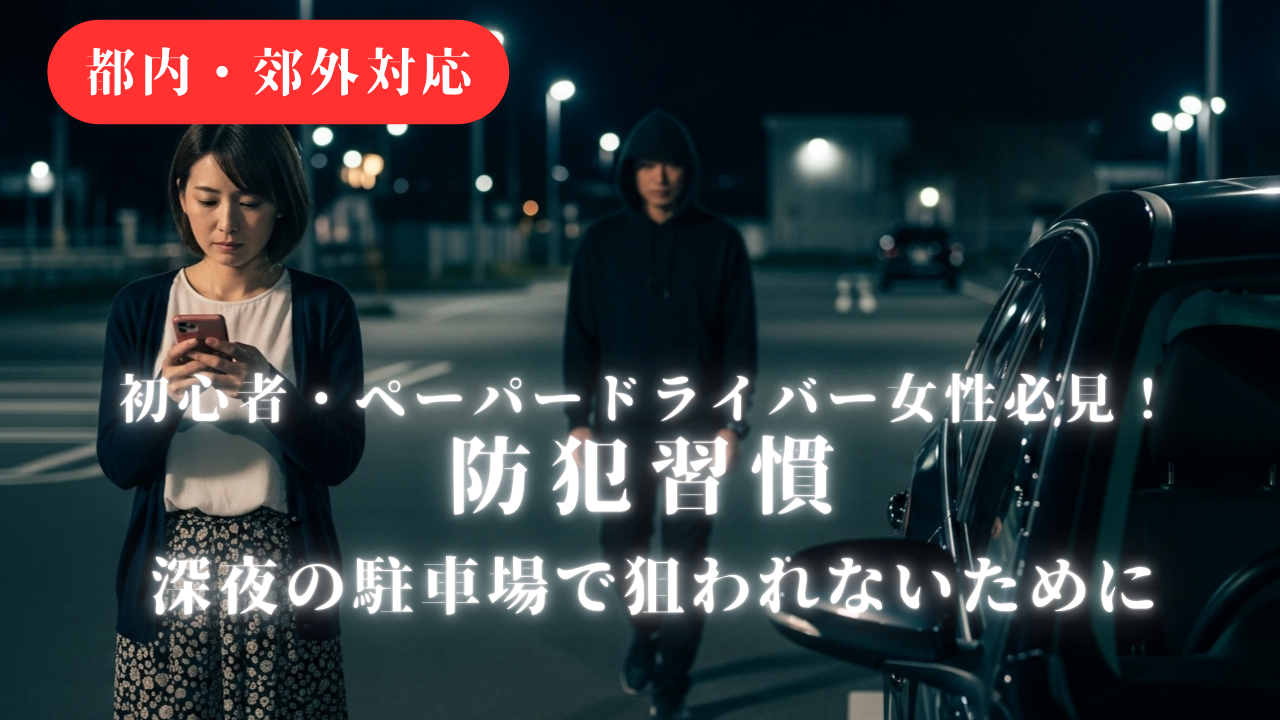

深夜の駐車場はペーパードライバーや初心者ドライバーにとって特に注意が必要。車内からの視点で「不審者に狙われる隙」を可視化したシーンです。

深夜の駐車場はペーパードライバーや初心者ドライバーにとって特に注意が必要。車内からの視点で「不審者に狙われる隙」を可視化したシーンです。

スマホに集中していると周囲への注意が疎かになり、駐車場での不審者に気づくのが遅れる危険があります。

スマホに集中していると周囲への注意が疎かになり、駐車場での不審者に気づくのが遅れる危険があります。

郊外の駐車場は夜間は人通りが少なく、広いスペースで孤立しやすい環境。スマホに集中していると、不審者の接近に気づきにくくなります。

郊外の駐車場は夜間は人通りが少なく、広いスペースで孤立しやすい環境。スマホに集中していると、不審者の接近に気づきにくくなります。

車に乗る前の一瞬の油断が命取りになることも。防犯笛や防犯ブザーを活用し、危険を感じたらすぐに周囲に知らせましょう。

車に乗る前の一瞬の油断が命取りになることも。防犯笛や防犯ブザーを活用し、危険を感じたらすぐに周囲に知らせましょう。

防犯ブザーやホイッスルは、いざというときにすぐ使えるよう車内に備えておくのがおすすめ。100円ショップなら気軽に準備できます。

防犯ブザーやホイッスルは、いざというときにすぐ使えるよう車内に備えておくのがおすすめ。100円ショップなら気軽に準備できます。

狭い駐車スペースで時間をかけて駐車すると、周囲への注意がおろそかになりリスクが高まります。乗車前後は防犯ブザーを準備し、素早くロックする習慣を。

狭い駐車スペースで時間をかけて駐車すると、周囲への注意がおろそかになりリスクが高まります。乗車前後は防犯ブザーを準備し、素早くロックする習慣を。

乗車したらすぐにドアロックをかけるのが防犯の基本。荷物整理やスマホ確認は必ず施錠後に行いましょう。

乗車したらすぐにドアロックをかけるのが防犯の基本。荷物整理やスマホ確認は必ず施錠後に行いましょう。

違和感を覚えたら無理に降車せず、相手の様子を観察したり、安全な場所に移動することも大切です。

違和感を覚えたら無理に降車せず、相手の様子を観察したり、安全な場所に移動することも大切です。