2025/08/09

ペーパードライバー講習

映画でも2時間は疲れる!──初回ペーパードライバー講習を短時間にすべき理由

長時間運転は疲労が蓄積し、運転スキルの習得効率を下げるリスクがあります。

長時間運転は疲労が蓄積し、運転スキルの習得効率を下げるリスクがあります。

初めてのペーパードライバー講習、せっかくだからと「2時間」「3時間」といった長時間コースを選んでしまう方は少なくありません。しかし、その2時間は、単なる座学や軽い作業ではなく、緊張感の高い運転操作と判断の連続です。映画館で2時間座っているだけでも「疲れた」と感じる人が多い現代において、初回から2時間の運転は想像以上に体力と集中力を奪います。

運転は、目・耳・手・足・脳を同時に使い続ける全身作業です。特にペーパードライバーの方はブランク期間が長く、交通状況の変化やハンドル操作、速度調整といった動作一つひとつに強い緊張が伴います。そのため、開始から1時間を過ぎた頃から集中力が低下し、判断の遅れやミスが増える傾向があると報告されています。これは、2時間映画の終盤でストーリーに集中しづらくなる感覚とよく似ています。

さらに、ペーパードライバー講習業界では、昔から「長時間=価値が高い」という商習慣が根強く残っています。時間を長く設定すれば単価が上がり、売上も増えるため、多くの事業者が初回から2時間以上のコースをすすめます。しかし、学習効率や安全面を考えると、これは必ずしも利用者の利益に直結するわけではありません。むしろ、疲労の蓄積によって運転スキルの習得が遅れ、次回の講習意欲も下がるリスクがあります。

この記事では、初回ペーパードライバー講習の理想的な時間設定や、2時間講習が招く疲労・集中力低下の実態、そして短時間集中型講習のメリットについて解説します。「映画でも2時間は疲れる」という現代の感覚をもとに、より効率的かつ安全に運転を再開するためのヒントをお伝えします。

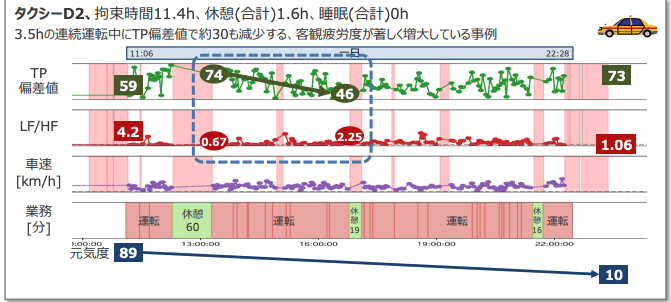

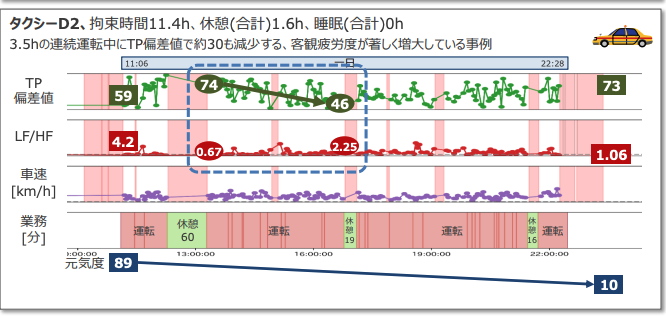

自動車運転者の労働時間等に係る 疲労度調査結果(概要)

厚生労働省が公表した「自動車運転者の労働時間等に係る疲労度調査結果」では、長時間運転が集中力や判断力に与える影響が明確に示されています。調査によれば、連続3.5時間以上の運転で疲労指標(TP偏差値)が約30ポイントも低下し、後半は注意力を維持することが難しくなる傾向が確認されました。

この数値は、映画館で2時間座っているだけでも「疲れた」と感じる現代人の感覚に近いものです。映画は座って映像を見ているだけですが、運転は視覚・聴覚・判断力・身体操作を同時に使い続けます。つまり、映画2時間で疲れる人が、初回ペーパードライバー講習で2時間連続運転を行えば、その疲労度は映画以上になる可能性が高いのです。

実際、ペーパードライバー講習業界では「長時間=お得」という考え方が根強く残っていますが、集中力や学習効率を考えれば、必ずしも長時間が有利とは限りません。特に初回は、運転に慣れていない状態で体力・精神力を使い切ってしまうため、後半の学習効果が大きく低下します。

厚労省の調査データは、長時間運転が集中力を削ぎ、疲労を蓄積させる事実を裏付けています。初回講習を効果的に行うには、2時間以上の長時間コースよりも、90分前後の短時間集中型が望ましいでしょう。詳細は、厚生労働省公式資料「自動車運転者の労働時間等に係る疲労度調査結果(概要)」をご覧ください。

短時間集中型のメリット

90分を超える映画は集中力が落ちやすい傾向に。運転ではさらに集中力消耗が大きく、長時間はリスクに。

90分を超える映画は集中力が落ちやすい傾向に。運転ではさらに集中力消耗が大きく、長時間はリスクに。

初回のペーパードライバー講習を90分前後の短時間で行うことは、特に体力・精神力の消耗が大きい方にとって大きなメリットがあります。運転に不慣れな状態で2時間以上ハンドルを握り続けると、想像以上に肩や腕がこり、背中や腰にも負担がかかります。さらに、頭の中では常に「標識の確認」「左右の安全確認」「車間距離」「信号のタイミング」を同時に処理しており、心拍数も上がり続けます。

女性の場合、普段あまり長時間運転をしない方や、筋力が少ない方ほど、身体的な疲れが早く訪れやすい傾向があります。ヒールや細身のパンツなどで受講されると、ブレーキやアクセルの微妙な調整だけで足首やふくらはぎが張ってくることもあります。見た目以上に体力を消耗するため、後半はハンドル操作やブレーキタイミングが遅れやすくなり、集中力も切れやすくなります。

最近では、映画館でも2時間の作品よりも1時間半の映画を選ぶ人が増えています。Netflixなどの配信サービスでも「90分を超えると一気に集中力が落ちる」と感じる方が多く、これは現代人がタイパ(タイムパフォーマンス)重視にシフトしている表れです。映画は座って見ているだけですが、運転は常に周囲に注意を払い、瞬時の判断と操作を求められるため、集中の消耗は映画の比ではありません。

短時間集中型講習の第一のメリットは最後まで集中力を保てることです。90分程度であれば、緊張と集中が高いまま終えられ、講習内容が頭に残ります。第二のメリットは学習の定着率の高さで、疲労によるパフォーマンス低下を避けながら、講習後すぐに復習や自主練習へ移れます。第三のメリットは次回へのモチベーション維持で、「またやってみよう」という意欲が途切れません。

初回講習を2時間以上にすることは、業界の商習慣としては「お得」に見えるかもしれません。しかし、実際には後半の学習効率は急激に低下し、疲れだけが残るケースも珍しくありません。90分程度の短時間で密度の高い練習を重ねるほうが、特に女性や運転ブランクの長い方には安全で効果的です。

短時間集中型のメリット業界全体が長時間講習を推奨する背景

ペーパードライバー講習業界では、初回から2時間や3時間といった長時間コースを標準としてすすめる事業者が多く存在します。これは一見「たっぷり練習できてお得」に見えますが、その背景には業界特有の利益構造があります。

講習料金は多くの場合、時間単位で設定されています。つまり、2時間や3時間のコースを選んでもらうことで、1回あたりの売上が大きくなります。さらに、講師のスケジュール管理も長時間講習のほうが効率的で、1日に多くの顧客を入れ替える必要がなくなります。結果として、事業者側は利益確保と運営効率の両面から、長時間コースを強く推奨しやすいのです。

しかし、この利益優先の構造は、必ずしも受講者の上達や安全性に直結するわけではありません。特に初回は運転ブランクが長い方や、体力・集中力に自信のない方が多く、2時間を超える連続運転は疲労と判断ミスのリスクを高めます。それでも長時間コースが主流である理由は、業界全体が「時間を長く=価値が高い」という古い商習慣に依存しているためです。

本来であれば、受講者の体力や目的に応じて時間を柔軟に設計するべきですが、現状では短時間コースの選択肢が少ない事業者も少なくありません。受講者側が自分の体力・集中力に合わせた講習時間を選び、長時間講習のメリット・デメリットを理解したうえで判断することが、安全で効果的な上達への近道になります。

長時間運転は指導の質にも影響を与える

長時間の講習を終え、都内の公園でひと息つくペーパードライバー講習インストラクター

長時間の講習を終え、都内の公園でひと息つくペーパードライバー講習インストラクター

ペーパードライバー講習では、受講者だけでなく、指導を行うインストラクターにも長時間運転の影響が及びます。インストラクターは、受講者の運転操作を常に観察しながら、危険を察知したら即座にブレーキやハンドルに介入できる状態を維持しなければなりません。この「常時警戒態勢」が2時間以上続くと、精神的な負荷が蓄積し、細かなミスや判断の遅れにつながる可能性があります。

長時間の講習では、受講者の集中力が低下するタイミングと、インストラクター側の疲労が重なる場面が出てきます。例えば、後半になると受講者の視線が固定化してきたり、左右確認が甘くなったりしますが、指導者側も疲労により、その変化を見逃すリスクが高まります。これは安全面だけでなく、学習効果の面でもマイナスです。

さらに、インストラクターは運転技術だけでなく、受講者の緊張を和らげたり、意欲を引き出したりする役割も担っています。しかし長時間講習では、声かけや指示のタイミングが単調になり、コミュニケーションの質が下がりやすくなります。その結果、受講者の理解やモチベーションに影響し、せっかくの講習内容が十分に身につかないこともあります。

指導の質を保つためにも、初回は90分前後の短時間集中型が理想です。これなら受講者とインストラクターの双方が最後まで高い集中力を維持でき、安全で効果的な学びの時間になります。

タクシー運転者の疲労データに見る長時間運転のリスク──インストラクター業務への共通点

厚生労働省の調査によると、タクシー運転者が3.5時間連続運転を行った場合、集中力を示すTP偏差値が約30ポイント低下することが分かっています(下図参照)。このデータは、運転における長時間拘束が心身に与える影響を数値化したもので、単なる疲労感だけでなく、判断力や危険予知能力の低下を明確に示しています。

インストラクターの業務も、このタクシー運転者と本質的に同じ構造を持っています。講習中は受講者の運転操作を監視し、周囲の交通状況を常に把握し、必要に応じて瞬時に介入できる体制を保ち続けなければなりません。これは、自ら運転する以上に精神的な集中力を要求されます。

長時間の指導では、受講者の操作ミスや判断遅れに備えた警戒態勢が続くため、インストラクターの集中力・反応速度も徐々に低下します。この状態がタクシー運転者の「TP偏差値低下」と同様に進行すれば、細かい危険予兆の見落としや、指示タイミングの遅れにつながります。それは受講者の安全確保と、講習の質の両方に直結する問題です。

さらに、データからは拘束時間が長くなるほど「元気度」が大幅に低下していることも分かります。インストラクターの場合も、午前・午後と複数コマを連続で担当するスケジュールでは、終盤ほど声かけや説明の熱量が下がりやすく、受講者のモチベーション維持が難しくなります。

このように、タクシー運転者の長時間運転データは、インストラクター業務にもそのまま置き換えて考えることができます。安全と指導の質を両立させるためには、1コマ90分前後の短時間講習が理想的であり、受講者・指導者双方が高い集中力を保ちながら学べる環境づくりが必要です。

だからこそ長時間推奨は業界側の都合

連日の講習で疲労が蓄積し、朝起き上がるのもつらいペーパードライバー講習インストラクター

連日の講習で疲労が蓄積し、朝起き上がるのもつらいペーパードライバー講習インストラクター

タクシー運転者のデータやインストラクターの集中力低下の事例を踏まえると、初回から2時間以上の講習が必ずしも受講者のためにならないことは明らかです。しかし業界の現状を見ると、長時間コースがあたかも「標準」や「お得」であるかのように打ち出されるケースが多く見られます。

その理由はシンプルで、講習料金の多くが時間単位で設定されているためです。2時間や3時間のコースを選んでもらえば、1回あたりの売上が増え、講師のスケジュール管理も容易になります。少ない顧客数で日々の売上を確保できる構造は、事業者側にとって非常に効率的です。

一方で、この構造は受講者の集中力や安全性よりも、利益確保を優先してしまう傾向を生みます。特に初回講習は、受講者・インストラクター双方にとって負担が大きく、長時間化すれば学習効果も低下します。それでも長時間を推奨するのは、業界全体が古くから続く「長いほど価値がある」という商習慣を維持しているからです。

本来、安全で効果的な講習は受講者の状態や目的に合わせて設計されるべきです。にもかかわらず、長時間推奨が業界の常識として残っている限り、利用者が自ら情報を得て時間設定を判断することが重要になります。短時間集中型は、単に体力的に楽なだけでなく、学習効率・安全性・講習品質のすべてを守る合理的な選択肢です。

90分講習で得られる3つの効果

トヨタルーミーの前で休憩しながら笑顔で会話する受講者とインストラクター|東京都内ペーパードライバー講習

トヨタルーミーの前で休憩しながら笑顔で会話する受講者とインストラクター|東京都内ペーパードライバー講習

初回ペーパードライバー講習を90分に設定することで、受講者・インストラクター双方にとって大きなメリットがあります。短時間ながら密度の高い指導を行うことで、安全性・学習効果・モチベーション維持のすべてを高い水準で保つことができます。

1. 集中力を最後まで維持できる

90分であれば、講習開始から終了まで受講者とインストラクターの集中力が高い状態を保ちやすく、危険予測や正しい運転操作を継続して行えます。長時間講習の後半に起こる判断ミスや注意力の低下を防ぐことができます。

2. 学習内容の定着率が高い

短時間で必要なテーマに絞って学ぶため、情報が整理されやすく、記憶に残りやすくなります。講習後すぐに復習や自主練習に取り組めるため、次回講習までの上達スピードが速まります。

3. 次回へのモチベーションが維持できる

「もう少しやりたい」という状態で終えることで、次の講習や自主練習への意欲が高まります。長時間で疲れ切ってしまうよりも、体力と精神力を残すことで継続的なスキル向上が可能になります。

90分講習は、単なる「短時間で楽」という発想ではなく、安全性・効率性・学習成果のバランスを最適化した時間設定です。特に初回は、この短時間集中型で基礎を固め、回数を重ねて段階的にステップアップしていくことが、最も安全で効果的な運転再開の方法です。

90分講習で得られる3つの効果

東京の街並みを背景に、休憩中にお茶を飲みながら会話を楽しむペーパードライバー講習の様子。

東京の街並みを背景に、休憩中にお茶を飲みながら会話を楽しむペーパードライバー講習の様子。

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 1. 集中力を最後まで維持 | 90分なら受講者とインストラクター双方が高い集中力を保ちやすく、後半の判断ミスや注意力低下を防ぐことができます。 |

| 2. 学習内容の定着率向上 | 短時間でテーマを絞ることで情報が整理され、記憶に残りやすくなります。講習後すぐの復習もスムーズです。 |

| 3. 次回へのモチベーション維持 | 「もう少しやりたい」と思える状態で終えることで、次回講習や自主練習への意欲が高まります。 |

90分講習は、安全性・効率性・学習成果のバランスを最適化した時間設定です。特に初回は短時間集中で基礎を固め、回数を重ねてステップアップすることで、より安全で効果的に運転技術を向上できます。

まとめ|初回は90分が安全で効果的な理由

本記事では、厚生労働省の長時間運転データ、映画2時間との集中力比較、インストラクターの現場視点、そして業界構造の背景から、初回ペーパードライバー講習は長時間よりも90分前後の短時間集中型が望ましい理由を解説しました。

2時間以上の講習は一見お得に見えますが、後半になるほど受講者と指導者双方の集中力が低下し、安全面・学習効果の両方にマイナスの影響を及ぼします。特に初回は運転ブランクや緊張もあり、体力・精神力の消耗が想像以上に大きくなります。

90分講習であれば、最後まで集中力を維持しやすく、学習内容の定着率も高く、次回へのモチベーションも保てます。これは単なる「楽な選択」ではなく、安全かつ効率的に上達するための合理的な時間設定です。

業界の古い商習慣に流されず、自分の目的や体力に合わせた講習時間を選ぶことが、安心して運転を再開する第一歩となります。初回こそ短時間集中で基礎を固め、段階的にステップアップしていきましょう。

FAQ|初回ペーパードライバー講習と短時間集中型に関するよくある質問

Q1. 初回ペーパードライバー講習は何時間が最適ですか?

A. 多くの場合、90分前後が最適です。集中力が切れる前に終えられ、学習内容が記憶に残りやすくなります。

Q2. なぜ2時間以上の講習は疲れやすいのですか?

A. 運転は視覚・聴覚・判断力・身体操作を同時に使うため、映画鑑賞よりも集中力の消耗が激しく、2時間を超えると疲労と判断ミスのリスクが高まります。

Q3. 映画との比較は本当に参考になりますか?

A. はい。映画は座って見ているだけでも90分〜2時間で集中力が切れる人が多く、運転はさらに集中力を必要とするため比較の参考になります。

Q4. 業界が長時間講習を推奨する理由は何ですか?

A. 時間単価制で料金を設定しているため、長時間の方が売上が増え、スケジュール管理も楽になるからです。

Q5. 厚労省のデータは一般ドライバーにも当てはまりますか?

A. はい。タクシー運転者のデータですが、長時間運転による集中力低下や疲労の傾向は一般ドライバーや講習でも同じです。

Q6. インストラクターも疲れるのですか?

A. はい。受講者の操作を常に監視し、危険時に介入する体制を保つため、高い集中力と体力を消耗します。

Q7. 女性受講者に短時間講習がおすすめな理由は?

A. 体力・筋力的に長時間運転で疲労が早まりやすく、集中力の低下も起こりやすいため短時間の方が効果的です。

Q8. 短時間講習は練習量が足りないのでは?

A. 内容を絞って密度を高めることで、学習効果は十分に確保できます。複数回に分けた方が総合的な上達も早まります。

Q9. タイパ重視というのはどういう意味ですか?

A. タイムパフォーマンスの略で、時間あたりの成果や満足度を重視する考え方です。短時間講習はこの価値観に合致します。

Q10. 長時間講習を選ぶべきケースはありますか?

A. 特定の長距離ルートや高速道路講習を一度に体験したい場合など、目的が明確な場合は選択肢になります。

Q11. 初回講習で高速道路を練習するべきですか?

A. 初回は基礎操作や市街地走行で集中力を保つ方が安全です。高速道路は慣れてから別日に設定するのがおすすめです。

Q12. 90分講習でも駐車練習はできますか?

A. はい。ルート設計と時間配分を工夫すれば、基礎走行と駐車の両方を効果的に学べます。

Q13. 長時間講習だと何が一番リスクですか?

A. 集中力低下による判断ミスと、疲労による運転姿勢の崩れが大きなリスクです。

Q14. インストラクターは長時間講習でどう疲れるのですか?

A. 危険時の即応準備を続けながら受講者を指導するため、肉体的疲労に加えて精神的疲労も大きくなります。

Q15. 業界の商習慣は変わりつつありますか?

A. 一部では短時間コースを採用する事業者も増えていますが、まだ長時間推奨が主流です。

Q16. 休憩を挟めば長時間でも大丈夫ですか?

A. 一定の効果はありますが、集中力の完全な回復は難しく、短時間集中には及びません。

Q17. タクシー運転者のデータはどのように参考になりますか?

A. 長時間運転で集中力が低下する傾向は、一般運転や講習でも同じため、時間設定の重要性を裏付ける根拠となります。

Q18. 初回講習で習得すべきことは何ですか?

A. 車両感覚、基本操作、安全確認の習慣づけを優先するのが効果的です。

Q19. 90分講習はどのように時間配分されますか?

A. 約10分のヒアリング、70分の実技、10分のフィードバックが一般的な流れです。

Q20. 短時間講習は料金的に損ではないですか?

A. 長時間で疲労し効果が半減するよりも、短時間で確実に成果を得る方が結果的にコストパフォーマンスは高くなります。

🚗 新宿エリア・道路対策系

💡 教習所トラウマ・再出発系

👩🦰 女性向け・共感系

🏢 仕事・転職・営業デビュー系

🧭 ナビ・機器・光の使い方対策

🛞 運転技術・右左折・死角対策

💸 講習の選び方・料金トラブル対策

❓ よくある質問・FAQ

🎯 推し活・ライフスタイル系

💬 パートナー・家族との関わり

本記事の監修:小竿 建(株式会社ハートフルドライビング 取締役・東京ドライビングサポート 代表)

小竿 建(こさお・けん)氏は、新宿本社「株式会社ハートフルドライビング」の取締役であり、同時に「東京ドライビングサポート」代表としても活動しています。

国家資格である教習指導員資格に加え、警視庁方式 運転適性検査 指導者資格(第7501号)を保有。

長年にわたり「北豊島園自動車学校」にて教習指導員として勤務し、累計3,000名以上の受講者を指導した実績を持つ、信頼と経験を兼ね備えたベテランインストラクターです。

現在は東京都内を中心に、運転への不安・ブランク・恐怖心を抱える方に寄り添う心理的カウンセリング型 × 実地講習を融合させた独自メソッドの出張型ペーパードライバー講習を開発。

講習の教材設計から、インストラクターへの技術・心理研修、受講者ごとのコース構築まで、すべてをトータルでプロデュースし、受講者一人ひとりに合わせた最適な運転復帰サポートを提供しています。

主なメディア掲載実績

【FNNプライムオンライン】

「心理的カウンセリング型」ペーパードライバー講習が紹介され、新宿発の出張型指導が注目されました。

【東京新聞】

出張型×テスラ対応の講習が話題に取り上げられ、最先端車両にも対応するハートフルドライビングの専門性が評価されました。

【niftyニュース】

【独自調査】60%が「運転再開に不安」──“再開の壁”に寄り添う出張型90分ペーパードライバー講習の新スタイルを紹介。

心理的カウンセリング型サポートに共感の声が広がっています。

本記事の企画・編集・執筆:大塚 元二(ハートフルドライビング 広報)

大塚 元二(おおつか・げんじ)は、株式会社ハートフルドライビングの広報担当。

ペーパードライバー講習に関する取材・構成・情報発信を通じ、延べ100名以上の受講者インタビューを実施してきました。

運転再開に不安を抱える方々の心理傾向や、地域別の事故傾向、実際の講習事例をもとに、

「再現性ある安心設計の記事構成」を追求しています。

特に再開初期の課題として挙げられる以下のテーマに注目し、深く取材・分析を行っています:

・運転ブランク別の心理的ハードル

・地域別交通環境と事故発生傾向

・初回講習時に直面する共通の操作ミスとその解決法

【事業者名】

ハートフルドライビング|出張ペーパードライバー講習(東京都内全域対応)

【所在地】

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5−9 ファーストリアルタワー新宿 1005号

【電話番号】

フリーダイヤル:0120-856-774

直通:090-2711-7196

【公式サイト】

https://heartful-driving.jp/

【対応エリア】

新宿区・中野区・杉並区・渋谷区・豊島区 ほか東京都内全域(出張対応)