さらに郊外講習での出来事。50代女性受講者が制限速度50km/hの道をきっちり守って走っていたにもかかわらず、後続の白いワゴン車が左右に蛇行しながら異常接近。講習前なら動揺してアクセルを踏み込んでいたであろう場面ですが、この日は違いました。

【回避ステップ1】事前練習で学んだ通り、減速して路肩に寄る。

【回避ステップ2】後続車を安全に先行させ、危険な状況をわずか数十秒で解消しました。

これらの実体験から分かるのは、煽り運転の恐怖は技術不足だけではなく、突然襲ってくる心理的圧迫によって倍増するということです。だからこそ、講習では「競わない」「譲る」「距離を取る」の3原則を身体に染み込ませ、万が一の場面でも冷静に対応できるメンタルと技術を同時に養います。

実体験から見るペーパードライバーの煽り運転回避ステップ一覧

| 実体験ケース |

状況 |

回避ステップ |

効果 |

| 首都高速・合流遅れ |

40代女性、合流時の加速不足で黒いSUVが急接近し車間が数メートルに。 |

① 落ち着いて走行車線へ移動し相手を先行させる

② 安全距離を確保後、十分な加速で再合流 |

接触リスクを回避し、心理的圧迫を軽減。 |

| 一般道・クラクション連打 |

30代男性、赤信号待ち中と発進後に連続クラクション、車間詰め。 |

① ハザードを点灯し先のコンビニ駐車場へ避難

② 相手車両と物理的距離を確保

③ ドラレコ映像を保存しナンバー記録、警察に相談 |

安全確保と証拠保存、後日の法的対応が可能に。 |

| 郊外・蛇行接近 |

50代女性、制限速度遵守にもかかわらず白いワゴン車が左右に蛇行し接近。 |

① 減速して路肩に寄る

② 後続車を安全に先行させる |

危険な状況を数十秒で解消し、精神的負担を軽減。 |

「煽られたらどうしよう」と不安なペーパードライバーの方へ

後方からの異常な車間詰めや、急な追い越しに心臓が高鳴る——そんな煽り運転の恐怖を、事前に想定しておくことで回避力は格段に上がります。講師が実例を交えてリスク場面を分析し、交通量が少ないルートでの回避練習から、実用ルートでの心構えづくりまで段階的にサポートします。

煽り運転の不安を相談して回避プラン作成

“恐怖心を耐性”に変える90分トレーニング

後方からの車間詰め、無理な車線変更、車外からの威嚇など、煽り運転の典型パターンを模擬走行で体験し、回避・停車・通報までの流れを即時フィードバック。講師が同乗し、視線配分・車間距離・安全停止のタイミングをその場で修正します。初回90分で「どう対処すれば怖くないか」が具体化します。

煽り運転回避の初回お試し90分を予約

車から降りてきた煽り運転加害者への対応と回避・証拠確保の実例

2024年夏、ペーパードライバー講習を卒業した受講者から「煽り運転の加害者が車から降りてきて威嚇された」という連絡をいただきました。状況を詳しく伺ったうえで、ハートフルドライビングが回避方法と証拠の残し方について改めて説明させていただきました。

受講者によると、走行中に後続車が執拗に車間を詰め、信号待ちで停車すると運転席の男性が突然降車。受講者の車に向かって歩み寄り、窓を強く叩き、さらにドアを蹴るなどの威嚇行為を行ったとのことです。「恐怖で声も出なかった」と当時の心境を振り返っています。

このような事態での回避手順として、まず①全ドアと窓の施錠確認を行い、絶対に車外に出ないことを徹底します。次に②物理的距離の確保を優先し、可能であれば前方のスペースを利用してゆっくり前進し、相手との距離を作ります。

続いて③録画による証拠確保です。前後ドライブレコーダーの映像を保存するとともに、スマートフォンでも加害者の顔・服装・行動・車両ナンバーを動画で記録します。攻撃行為があった場合は、損傷箇所を複数の角度から撮影し、比較物を置いて損傷の大きさを明確にします。

次に④警察への迅速な通報です。110番通報時には以下を簡潔に伝えます。

・現在地(交差点名や周辺施設)

・加害車両のナンバー、色、車種

・加害者の特徴(性別、年齢層、服装)

・威嚇や器物損壊の有無

・録画映像や写真の有無

今回のケースでは、受講者が当社講習で学んだ「車外に出ない・距離を取る・証拠を残す」の3原則を実践し、無事に危険を回避できました。後日、警察への証拠提出により、加害者は妨害運転罪と器物損壊の疑いで事情聴取を受けています。

ハートフルドライビングでは、講習中だけでなく卒業後の緊急時対応についてもアドバイスを行い、ペーパードライバーの方が安心して運転できるサポート体制を整えています。

煽り運転加害者が車を降りて威嚇してきた際の言葉例と回避方法

煽り運転の加害者が車を降りてきた際、威嚇する言葉を浴びせてくるケースは少なくありません。強い言葉や怒声は心理的に大きなストレスを与え、冷静な判断を鈍らせます。ここでは、実際に報告された威嚇の言葉と、その場での回避対応例をまとめます。

| 威嚇の言葉例 |

心理的影響 |

回避方法 |

| 「降りろ!」 |

直接的な対決を迫られ、恐怖と混乱を招く。 |

絶対に車外に出ず、ドアと窓の施錠を再確認。相手と視線を合わせず、録画を続行。 |

| 「ふざけんな!」 |

怒りを強く感じさせ、パニック反応を引き起こす。 |

深呼吸で感情を落ち着け、相手の発言には一切応じず録音・録画に集中。 |

| 「ぶつけるぞ!」 |

身体的・物的損害の恐怖を煽る。 |

すぐに110番通報し、位置情報と威嚇内容を伝える。録画映像と音声を保存。 |

| 「警察呼ぶぞ!」(虚勢) |

相手の主導権を握られたように感じ、萎縮する。 |

「呼んでください」と発言してもよいが、車外には出ず自分からも110番通報を行う。 |

| 「動くな!」 |

拘束感と恐怖心を増大させる。 |

安全なタイミングで車を低速前進させ距離を取る。カメラに相手の動作を収める。 |

このような場面では、相手の言葉に反応すること自体が危険を増す可能性があります。冷静さを保ち、「車外に出ない」「距離を取る」「証拠を残す」「すぐ通報」の4原則を実践することが、安全確保への最短ルートです。

同乗者も加担して煽ってきた場合の対処法

煽り運転の加害車両では、運転者だけでなく助手席や後部座席の同乗者が加担して威嚇してくるケースがあります。助手席から窓を開けて怒鳴る、後部座席から手を振り回す、さらにはスマートフォンで撮影しながら挑発するなど、その行為は運転者への心理的圧力を一層強めます。

このような場合、まず①運転に集中し、同乗者の言動に反応しないことが最優先です。挑発に反応して速度を上げたり進路を変えると、事故やさらなるトラブルに発展します。

次に②記録範囲を広げる証拠確保を行います。ドライブレコーダーが前後のみの場合は、スマートフォンやアクションカメラで助手席や後部座席の人物の行為を撮影します。この際、相手の顔、服装、動作、車内からの威嚇行為(手のジェスチャー、物を投げる素振りなど)が映るようにします。

さらに③安全な避難場所への退避を優先します。複数人による威嚇は単独加害者よりも危険度が高く、停車時に車外に出てくるリスクも増します。コンビニやガソリンスタンドなど、人目とカメラのある場所に移動しましょう。

④通報時の情報提供では、「同乗者も加担している」旨を必ず伝えます。警察は複数人による威嚇行為をより重大な脅迫行為として認識し、対応が迅速かつ強化されやすくなります。

最後に、⑤後日の証拠整理として、録画映像から同乗者の行為が明確に分かる場面を切り出し、警察や弁護士に提出します。助手席や後部座席からの威嚇も、刑法上の脅迫や共同正犯の対象となる可能性があります。

複数人による煽り運転は、心理的圧迫と物理的危険の両面からリスクが高いため、「反応しない・距離を取る・確実に記録する・速やかに通報する」という4つの行動を徹底してください。

「煽られたらどうしよう」と不安なペーパードライバーの方へ

後方からの異常な車間詰めや、急な追い越しに心臓が高鳴る——そんな煽り運転の恐怖を、事前に想定しておくことで回避力は格段に上がります。講師が実例を交えてリスク場面を分析し、交通量が少ないルートでの回避練習から、実用ルートでの心構えづくりまで段階的にサポートします。

煽り運転の不安を相談して回避プラン作成

“恐怖心を耐性”に変える90分トレーニング

後方からの車間詰め、無理な車線変更、車外からの威嚇など、煽り運転の典型パターンを模擬走行で体験し、回避・停車・通報までの流れを即時フィードバック。講師が同乗し、視線配分・車間距離・安全停止のタイミングをその場で修正します。初回90分で「どう対処すれば怖くないか」が具体化します。

煽り運転回避の初回お試し90分を予約

ペーパードライバーが狙われやすいターゲットと背景要因

煽り運転加害者は、相手の運転スキルや反応の仕方を予測し、「反撃してこない」「優位に立てる」と判断すると攻撃的な行動に出やすくなります。特にペーパードライバーは運転に不慣れなため、外見や同乗者構成からもターゲットにされやすい傾向があります。

① 女性同士で運転している場合

女性2人でのドライブは、加害者に「威圧的な対応をされにくい」と思わせるケースがあります。実際、女性同士で運転しているときに接近や幅寄せを受けたという被害報告は少なくありません。

② 高齢者が運転している車

高齢ドライバーは「文句を言ってこないだろう」「反応が遅い」と軽視され、煽り運転の対象になりやすい傾向があります。特にペーパードライバー歴が長い高齢者は、慎重すぎる運転が速度差を生み、後続車から狙われやすくなります。

③ 家族や子ども連れの車(ベビーマーク車)

車に「Baby in Car(ベビーインカー)」マークがあると、通常は周囲に配慮を促すサインになりますが、逆に悪質ドライバーから「反撃してこない」「強く出れば道を譲る」と見られてしまう場合もあります。

④ 初心者マーク・高齢者マーク装着車

免許取得から1年以上経っても初心者マークを付けるペーパードライバーや、高齢者マークを表示する車は、「運転に不慣れ」という印象を与えやすく、追い越しや威嚇の対象になりやすいです。

⑤ 小型車・軽自動車・レンタカー

軽自動車やコンパクトカー、ナンバーが「わ」「れ」のレンタカーは加速性能や防御力が低いと見られ、「追い詰めれば譲る」と思われる場合があります。

ペーパードライバーがこうした条件に当てはまる場合は、車間距離の維持・流れに沿った速度・抑止力のある車両装備(ドライブレコーダーや録画中ステッカー)を意識することが、ターゲットにならないための重要な予防策です。

ペーパードライバーが煽り運転に遭遇したときの毅然とした振る舞い方

「毅然とした対応」とは、感情的に反応することでも、相手を挑発することでもありません。冷静さを保ち、相手の威嚇に屈しない姿勢を示しつつ、自分と同乗者の安全を最優先する具体的行動のことを指します。ペーパードライバーが煽り運転に遭遇した際、特に効果的な毅然さの表し方を以下に示します。

① 視線を合わせない

加害者と目を合わせると「挑発に応じた」と受け取られ、行動がエスカレートする危険があります。ルームミラーやサイドミラーで位置は確認しますが、視線は前方と周囲の安全確認に集中します。

② 速度・進路を乱さない

煽られても急加速や急ブレーキは避け、法定速度内で一定のスピードを維持します。進路変更は必要最小限に留め、ウインカーは明確に出してから動作に移ることで落ち着いた印象を与えます。

③ 安全な場所への退避を堂々と行う

コンビニやガソリンスタンド、サービスエリアなど人目のある場所に移動する際は、迷いなく方向指示器を出し、安定した走行で移動します。「逃げる」のではなく「安全確保のための行動」であることを自分の中で明確にします。

④ 証拠確保を継続する

ドライブレコーダーは常時録画状態にし、必要に応じてスマートフォンでも追加記録します。録画中は相手の顔や車両、威嚇行為がはっきり映る角度を意識します。録画する動作自体が抑止力になる場合もあります。

⑤ 通報をためらわない

110番通報は「危険行為がある時点」で行って構いません。毅然とした態度は、相手に対して「これ以上続ければ法的措置を取る」という明確な意思表示にもなります。通報時は冷静な声で状況、位置、加害者の特徴を伝えます。

⑥ 姿勢・態度を保つ

肩の力を抜き、背筋を伸ばして運転姿勢を維持します。過剰な動揺や萎縮を外から見せないことで、加害者に「思い通りにできない相手」という印象を与え、攻撃性の沈静化につながります。

毅然とした振る舞いは、恐怖心を隠すことではなく、「冷静・安定・安全優先」という3つの軸を貫く行動です。これは練習なしでは難しいため、日頃からシミュレーションや講習で想定場面を繰り返し体験しておくことが重要です。

「煽られたらどうしよう」と不安なペーパードライバーの方へ

後方からの異常な車間詰めや、急な追い越しに心臓が高鳴る——そんな煽り運転の恐怖を、事前に想定しておくことで回避力は格段に上がります。講師が実例を交えてリスク場面を分析し、交通量が少ないルートでの回避練習から、実用ルートでの心構えづくりまで段階的にサポートします。

煽り運転の不安を相談して回避プラン作成

“恐怖心を耐性”に変える90分トレーニング

後方からの車間詰め、無理な車線変更、車外からの威嚇など、煽り運転の典型パターンを模擬走行で体験し、回避・停車・通報までの流れを即時フィードバック。講師が同乗し、視線配分・車間距離・安全停止のタイミングをその場で修正します。初回90分で「どう対処すれば怖くないか」が具体化します。

煽り運転回避の初回お試し90分を予約

煽り運転を未然に防ぐための予防策と日常の備え

煽り運転は、被害に遭ってから対処するだけでなく、事前の予防が何よりも重要です。特にペーパードライバーの場合、運転姿勢や車両装備、走行ルートの選び方など、日常のちょっとした工夫でターゲットにされにくくなります。

① 車間距離を保つ安定走行

不安から前車との距離を詰めすぎたり、逆に開けすぎたりすると、後続車にストレスを与える要因になります。交通の流れに合わせつつ、常に安全な距離を保つことが予防の第一歩です。

② 抑止力になる装備

前後方ドライブレコーダーの設置や、「録画中」「ドライブレコーダー搭載車」ステッカーの貼付は、煽り運転の抑止に効果があります。特にリアガラス中央に見える位置に貼ることで、後続車の行動を牽制できます。

③ ターゲットにされにくいルート選択

交通量の多い幹線道路や高速道路の右車線は、速度差による煽りのリスクが高まります。可能な限り左車線や生活道路を選び、混雑時間帯を避けて走行することが有効です。

④ スムーズな発進と加速

信号が青になった後の発進が遅れると、後続車の苛立ちを招きやすくなります。発進時は周囲の状況を確認しつつ、適度な加速でスムーズに流れに乗ることを心がけます。

⑤ 自己防衛意識の継続

「自分は狙われやすい条件を持っているかもしれない」という意識を持ち続けることが予防の基本です。これは恐怖心ではなく、危険予測を日常的に行う安全意識です。

煽り運転の予防は、特別なスキルではなく日常の意識と習慣から始まります。ペーパードライバー講習では、こうした予防策を実車練習の中で具体的に身につけられるため、事故やトラブルを未然に防ぐ力を養うことができます。

煽り運転被害後の法的対応と加害者への措置

煽り運転は道路交通法違反だけでなく、場合によっては刑法に触れる重大な犯罪行為です。特に、車を降りて威嚇する、ドアや窓を叩く、進路を塞ぐといった行為は、暴行罪や脅迫罪、器物損壊罪などが適用される可能性があります。被害後は感情的な対応ではなく、法的な手続きを踏むことが重要です。

① 証拠の提出

ドライブレコーダーやスマートフォンで記録した映像・音声・写真は、事件解決のための重要な証拠となります。相手の顔、車両のナンバー、威嚇行為や発言が明確にわかる資料を優先的に確保します。

② 警察への被害届・告訴

被害の程度によっては「危険運転致傷罪」「暴行罪」「脅迫罪」などが成立します。警察に被害届を提出する際は、被害状況を詳細に記載し、証拠を添付することで迅速な対応を促せます。

③ 弁護士への相談

加害者が特定されても、直接のやり取りは避けるべきです。法的措置を取る場合や損害賠償請求を行う際は、交通事故や刑事事件に強い弁護士に相談します。

④ 自動車保険の活用

車両損傷や治療費などは、自動車保険や特約で補償される場合があります。煽り運転被害は「事故扱い」として対応されることも多いため、早めに保険会社へ連絡します。

⑤ 社会的制裁の可能性

煽り運転は社会的関心が高く、重大事件では報道されることもあります。法的措置と同時に、行政処分(免許停止・取消)などの制裁が科されることもあり、被害者の安全確保につながります。

ペーパードライバーにとって、煽り運転は大きな心理的負担となりますが、法的な対応を取ることで再発防止や加害者の抑止につながります。被害を泣き寝入りせず、毅然とした行動で自分と他のドライバーの安全を守りましょう。

警察への状況説明の具体例とポイント

煽り運転の被害を警察に説明する際は、「何が、いつ、どこで、どのように」行われたのかを、できる限り具体的に伝えることが重要です。感情的な表現よりも、客観的で詳細な事実を伝えることで、警察は迅速かつ正確な判断を行えます。

① 基本情報から説明を始める

- 発生日時:2024年〇月〇日 〇時〇分頃

- 発生場所:〇〇高速道路〇〇IC付近(または国道〇号線〇〇交差点付近)

- 自車の状況:初心者マークを貼った普通乗用車、運転者は女性1名、同乗者なし

② 行為の時系列説明

- 後方から接近し、車間距離を極端に詰められる

- パッシングやクラクションを繰り返し鳴らされる

- 車線変更して進路を塞がれる

- 停車後、加害者が車を降りて接近、窓を叩く・暴言を吐く

③ 加害車両の特徴

- 車種・色:例)黒のSUVタイプ

- ナンバー:品川〇〇〇〇(4桁まで正確に)

- 外装の特徴:リアスポイラー・傷・ステッカーなど

- 乗員構成:運転者は男性40代くらい、助手席に女性1名

④ 自分の行動と証拠の有無

- 安全な場所に移動し、110番通報

- ドライブレコーダーで前後の映像を記録

- スマートフォンで加害者の様子を撮影

- 通報時に位置情報を正確に伝達

⑤ 心理的影響や被害内容

- 恐怖で発進できず、一時的に運転継続が困難になった

- 窓を叩かれた衝撃で小傷がついた

- 暴言により強い精神的苦痛を受けた

このように、時系列・客観情報・証拠・心理的影響の4つを整理して説明すると、警察は事件性を正しく判断できます。特にペーパードライバーの場合、「初心者マークを付けていた」「講習直後だった」などの背景も説明しておくことで、悪質性の立証に有利になります。

煽り運転被害後の自動車保険への対応と報告方法

煽り運転による損害は、自動車保険で補償されるケースがあります。特に物損や人身被害が発生した場合、迅速に保険会社へ連絡することで、修理や治療費の負担軽減が可能になります。ペーパードライバーの場合、通報の流れをあらかじめ知っておくことが安心につながります。

① 連絡のタイミング

警察への通報後、現場での安全確保ができ次第、可能な限り早く加入している保険会社の事故受付窓口に連絡します。多くの保険会社は24時間対応の事故受付センターを設けています。

② 伝えるべき基本情報

- 契約者氏名と証券番号

- 事故発生日時と場所

- 加害車両の情報(車種・色・ナンバー)

- 被害内容(車両損傷の部位、怪我の有無、精神的被害)

- 警察への通報有無と受理番号

- ドライブレコーダーや写真・動画の有無

③ 状況説明の具体例

「2024年8月10日午後3時頃、東京都杉並区の青梅街道沿いで後方から煽り運転を受けました。車間を詰められ、クラクションを連打され、進路を塞がれたためコンビニ駐車場に退避しました。その際、相手が車を降りて窓を叩き、暴言を浴びせられました。ドライブレコーダー前後カメラで映像を記録しています。車の左ドアに凹みと擦り傷があり、精神的にも強い恐怖を感じています。杉並警察署に通報済みで、受理番号は〇〇〇〇です。」

④ 補償の可能性

- 車両保険:修理費用の補償

- 人身傷害補償:怪我や治療費

- 弁護士費用特約:加害者への損害賠償請求時に利用可能

- 精神的損害も、医師の診断書と共に請求可能な場合あり

⑤ 証拠の保全

保険会社に提出する映像や写真は、上書き保存されないようSDカードを抜き、コピーを作成して保管します。事故後の車両状態は修理前に必ず撮影しておきましょう。

自動車保険への正確かつ迅速な報告は、金銭的な補償だけでなく、法的対応や示談交渉の後押しにもなります。ペーパードライバーの場合、講習後に得た冷静な判断力を活かし、落ち着いて行動することが重要です。

煽り運転被害後の心のケアと運転再開へのステップ

煽り運転は、物理的な被害だけでなく、心理的なダメージも大きく残します。特にペーパードライバーや運転に不安を抱える方は、事件後に「また運転するのが怖い」と感じ、ハンドルから遠ざかってしまうことも少なくありません。心のケアを怠ると、再び運転を始めるまでに長い時間がかかることがあります。

① 感情を受け止める

恐怖や怒り、悔しさなど、煽り運転後の感情は自然な反応です。「弱いから怖い」と自分を責める必要はありません。信頼できる友人や家族、インストラクターに体験を話すだけでも、心の負担は軽くなります。

② 専門家への相談

事件後に眠れない、運転を思い出すと動悸がするなどの症状がある場合は、心療内科やカウンセリングの利用も検討しましょう。早期に対処することで、PTSDの予防にもつながります。

③ 段階的な運転再開

- 最初は信頼できる人に同乗してもらい、短距離から始める

- 人通りが少なく、広い道路での運転から再開

- 徐々に交通量の多い道や高速道路へとステップアップ

④ 安全装備の強化

運転再開に向けて、ドライブレコーダーや安全支援装置付き車両の利用を検討すると安心感が高まります。リアウィンドウに「録画中」ステッカーを貼るだけでも抑止効果があります。

⑤ 自信を取り戻すための講習

ペーパードライバー講習を再受講し、インストラクターと一緒にトラブル回避のシミュレーションを行うと、再び運転する勇気を取り戻しやすくなります。

煽り運転の被害から立ち直るには、時間と適切なサポートが必要です。恐怖を乗り越え、再び安心してハンドルを握れるようになるために、心の回復とスキルの再構築を同時に進めることが大切です。

「煽られたらどうしよう」と不安なペーパードライバーの方へ

後方からの異常な車間詰めや、急な追い越しに心臓が高鳴る——そんな煽り運転の恐怖を、事前に想定しておくことで回避力は格段に上がります。講師が実例を交えてリスク場面を分析し、交通量が少ないルートでの回避練習から、実用ルートでの心構えづくりまで段階的にサポートします。

煽り運転の不安を相談して回避プラン作成

“恐怖心を耐性”に変える90分トレーニング

後方からの車間詰め、無理な車線変更、車外からの威嚇など、煽り運転の典型パターンを模擬走行で体験し、回避・停車・通報までの流れを即時フィードバック。講師が同乗し、視線配分・車間距離・安全停止のタイミングをその場で修正します。初回90分で「どう対処すれば怖くないか」が具体化します。

煽り運転回避の初回お試し90分を予約

煽り運転・初心者マーク・ペーパードライバーに関するよくある質問(FAQ)

Q1. ペーパードライバーは煽り運転のターゲットになりやすいですか?

はい。運転に不慣れで加減速がゆっくりな場合や、初心者マークを付けていると、残念ながら一部のドライバーから狙われやすい傾向があります。

Q2. 初心者マークを付けていると煽られることはありますか?

あります。特に高速道路や右車線走行時に速度差があると、後続車が不満を感じやすく、煽られるケースがあります。

Q3. 煽り運転の定義は何ですか?

急接近、車間詰め、幅寄せ、クラクション連打、進路妨害、不要なパッシングなど、相手を威嚇・挑発する運転行為を指します。

Q4. 煽り運転をされたらすぐに警察に通報すべきですか?

はい。安全な場所に停車し、110番通報しましょう。通報時は位置情報と状況を簡潔に伝えることが重要です。

Q5. 煽られたときの安全な回避方法は?

左車線へ移動、コンビニや公共施設の駐車場へ避難するなど、相手との距離を取る行動が有効です。

Q6. 煽り運転 防止策には何がありますか?

前後ドライブレコーダー装着、録画中ステッカー、スムーズな発進と速度維持、車間距離確保などがあります。

Q7. 初心者マーク 煽られるのを減らすには?

交通の流れに合わせる走行、右車線の長時間走行を避ける、抑止力のある車両装備を利用することが効果的です。

Q8. ペーパードライバー 煽り運転の被害例は?

急接近後に追い抜き、進路を塞ぐ行為や、停車中に降車して威嚇される事例があります。

Q9. 煽り運転 回避方法を3つ教えてください。

①相手と距離を取る、②安全な場所に避難、③視線を合わせず冷静に対応、の3つです。

Q10. 煽り運転を受けた証拠の残し方は?

ドライブレコーダー映像保存、車体の損傷写真撮影、日時・場所・状況をメモに残すことが重要です。

Q11. 煽り運転 回避方法と防止方法の違いは何ですか?

回避方法は実際に煽られたときに危険を減らすための行動、防止方法は煽られにくくするための事前対策を指します。

Q12. 煽り運転を受けやすい車種はありますか?

軽自動車やコンパクトカー、初心者マーク付き車両、ベビーマーク車などは、残念ながら狙われやすい傾向があります。

Q13. 煽られるのが怖くて運転できない場合の克服法は?

ペーパードライバー講習で実践的な回避練習を行い、短距離・低交通量の道から再開すると安心です。

Q14. 煽り運転と感じたらすぐに止まってもいいですか?

路肩や交通量の少ない安全な場所に停車することは有効ですが、無理に急停車すると危険なので注意が必要です。

Q15. ドライブレコーダーは前方だけで十分ですか?

煽り運転対策には前後カメラが推奨されます。後方からの急接近や幅寄せも記録でき、証拠力が高まります。

Q16. 煽り運転がエスカレートして車から降りてきたらどうすれば?

窓を開けず、ドアロックをし、警察に通報します。録画を続け、発言や行動を証拠として残しましょう。

Q17. 初心者マークを外すと煽られにくくなりますか?

一部のドライバーからの挑発行為は減る可能性がありますが、運転に不慣れな場合は無理に外す必要はありません。

Q18. 煽り運転 対処法でNGな行動は?

挑発に応じて急加速・急ブレーキ・幅寄せを行うことは危険で、逆に違反行為になる可能性があります。

Q19. 煽られた時の警察への報告内容は?

日時、場所、車種、ナンバー、運転手の特徴、行為の内容、映像の有無を整理して伝えます。

Q20. 煽り運転の通報は後日でも可能ですか?

可能です。ただし、証拠映像や写真がある場合は早めの提出が望ましいです。

Q21. 煽られやすい時間帯や場所はありますか?

夜間や高速道路の追い越し車線、渋滞回避の裏道などで事例が多く見られます。

Q22. 煽り運転は保険対応の対象になりますか?

物損や人身事故が発生した場合は自動車保険の対象になることがありますが、証拠が必要です。

Q23. 煽り運転による精神的ショックは補償されますか?

加害者側の過失が認められれば慰謝料請求が可能ですが、証拠と診断書が必要です。

Q24. 煽られやすいドライバーの特徴は?

速度が遅い、車線変更が少ない、信号発進が遅いなどが挙げられます。

Q25. ペーパードライバーが煽り運転防止のためにできる装備は?

録画中ステッカー、後方カメラ、ブレーキランプの早め点灯などがあります。

Q26. 煽られたら車間距離はどれくらい取るべきですか?

自車と前車の距離を普段よりも多めに取り、急ブレーキ回避の余裕を確保します。

Q27. 煽り運転 回避方法に心理的準備は必要ですか?

はい。事前に「遭遇したらこう行動する」と決めておくことで冷静に対応できます。

Q28. 煽り運転をされたらクラクションで警告していいですか?

必要以上のクラクションは逆効果になる場合があるため、緊急時のみ短く鳴らしましょう。

Q29. 煽り運転の加害者が同乗者の場合はどうする?

同乗者が挑発行為を行った場合も証拠を残し、警察に通報します。責任は加害車両側にあります。

Q30. 煽り運転は刑事罰の対象になりますか?

はい。道路交通法の妨害運転罪に該当し、最大5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

「煽られたらどうしよう」と不安なペーパードライバーの方へ

後方からの異常な車間詰めや、急な追い越しに心臓が高鳴る——そんな煽り運転の恐怖を、事前に想定しておくことで回避力は格段に上がります。講師が実例を交えてリスク場面を分析し、交通量が少ないルートでの回避練習から、実用ルートでの心構えづくりまで段階的にサポートします。

煽り運転の不安を相談して回避プラン作成

“恐怖心を耐性”に変える90分トレーニング

後方からの車間詰め、無理な車線変更、車外からの威嚇など、煽り運転の典型パターンを模擬走行で体験し、回避・停車・通報までの流れを即時フィードバック。講師が同乗し、視線配分・車間距離・安全停止のタイミングをその場で修正します。初回90分で「どう対処すれば怖くないか」が具体化します。

煽り運転回避の初回お試し90分を予約

🚗 新宿エリア・道路対策系

💡 教習所トラウマ・再出発系

👩🦰 女性向け・共感系

🏢 仕事・転職・営業デビュー系

🧭 ナビ・機器・光の使い方対策

🛞 運転技術・右左折・死角対策

💸 講習の選び方・料金トラブル対策

❓ よくある質問・FAQ

🎯 推し活・ライフスタイル系

💬 パートナー・家族との関わり

本記事の監修:小竿 建(株式会社ハートフルドライビング 取締役・東京ドライビングサポート 代表)

小竿 建(こさお・けん)氏は、新宿本社「株式会社ハートフルドライビング」の取締役であり、同時に「東京ドライビングサポート」代表としても活動しています。

国家資格である教習指導員資格に加え、警視庁方式 運転適性検査 指導者資格(第7501号)を保有。

長年にわたり「北豊島園自動車学校」にて教習指導員として勤務し、累計3,000名以上の受講者を指導した実績を持つ、信頼と経験を兼ね備えたベテランインストラクターです。

現在は東京都内を中心に、運転への不安・ブランク・恐怖心を抱える方に寄り添う心理的カウンセリング型 × 実地講習を融合させた独自メソッドの出張型ペーパードライバー講習を開発。

講習の教材設計から、インストラクターへの技術・心理研修、受講者ごとのコース構築まで、すべてをトータルでプロデュースし、受講者一人ひとりに合わせた最適な運転復帰サポートを提供しています。

主なメディア掲載実績

【FNNプライムオンライン】

「心理的カウンセリング型」ペーパードライバー講習が紹介され、新宿発の出張型指導が注目されました。

【東京新聞】

出張型×テスラ対応の講習が話題に取り上げられ、最先端車両にも対応するハートフルドライビングの専門性が評価されました。

【niftyニュース】

【独自調査】60%が「運転再開に不安」──“再開の壁”に寄り添う出張型90分ペーパードライバー講習の新スタイルを紹介。

心理的カウンセリング型サポートに共感の声が広がっています。

本記事の企画・編集・執筆:大塚 元二(ハートフルドライビング 広報)

大塚 元二(おおつか・げんじ)は、株式会社ハートフルドライビングの広報担当。

ペーパードライバー講習に関する取材・構成・情報発信を通じ、延べ100名以上の受講者インタビューを実施してきました。

運転再開に不安を抱える方々の心理傾向や、地域別の事故傾向、実際の講習事例をもとに、

「再現性ある安心設計の記事構成」を追求しています。

特に再開初期の課題として挙げられる以下のテーマに注目し、深く取材・分析を行っています:

・運転ブランク別の心理的ハードル

・地域別交通環境と事故発生傾向

・初回講習時に直面する共通の操作ミスとその解決法

【事業者名】

ハートフルドライビング|出張ペーパードライバー講習(東京都内全域対応)

【所在地】

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5−9 ファーストリアルタワー新宿 1005号

【電話番号】

フリーダイヤル:0120-856-774

直通:090-2711-7196

【対応エリア】

新宿区・中野区・杉並区・渋谷区・豊島区 ほか東京都内全域(出張対応)

「煽られたらどうしよう」と不安なペーパードライバーの方へ

後方からの異常な車間詰めや、急な追い越しに心臓が高鳴る——そんな煽り運転の恐怖を、事前に想定しておくことで回避力は格段に上がります。講師が実例を交えてリスク場面を分析し、交通量が少ないルートでの回避練習から、実用ルートでの心構えづくりまで段階的にサポートします。

煽り運転の不安を相談して回避プラン作成

“恐怖心を耐性”に変える90分トレーニング

後方からの車間詰め、無理な車線変更、車外からの威嚇など、煽り運転の典型パターンを模擬走行で体験し、回避・停車・通報までの流れを即時フィードバック。講師が同乗し、視線配分・車間距離・安全停止のタイミングをその場で修正します。初回90分で「どう対処すれば怖くないか」が具体化します。

煽り運転回避の初回お試し90分を予約

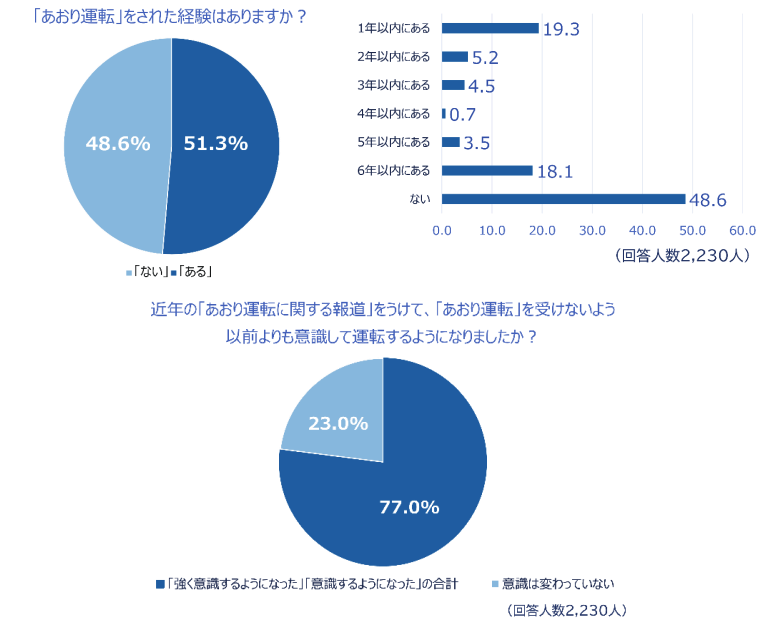

出典:全国のドライバーに「2022 年あおり運転実態調査」を実施

出典:全国のドライバーに「2022 年あおり運転実態調査」を実施