もし信号が青に変わった瞬間に体が固まり、交差点の真ん中で車を止めてしまったとしても、まず大切なのは「パニックにならないこと」である。焦りから無理にアクセルを踏めば、周囲の車や歩行者に危険を及ぼす可能性が高い。自分を責める前に、落ち着いて一つずつ行動を整理することが安全への第一歩だ。

最初に行うべきは、しっかりとブレーキを踏み込んで車を安定させることだ。中途半端に足が浮いた状態では、誤ってアクセルに触れて急発進してしまう危険がある。強めにブレーキを踏み込み、車が完全に停止している状態を確認するだけで、心拍数が少し落ち着き、頭の中に余裕が生まれる。

次に行うのは、ハザードランプを点灯することだ。後続車に対して「自分はすぐに発進できない」という意思を伝えることで、不意の追突や無理な車線変更を防ぐことができる。クラクションを鳴らされるのは怖いが、ハザードを点けて状況を示せば、周囲のドライバーも「あの車はトラブル中だ」と理解しやすくなる。

呼吸を整えたら、周囲の交通をもう一度確認する。右折や直進のタイミングを冷静に見極め、歩行者や自転車がいないかをしっかりと目で追う。そして「今なら進める」と判断できたときに、ゆっくりとブレーキから足を離し、慎重にアクセルへ移動する。このとき、力いっぱい踏み込む必要はない。あくまで「少しずつ車を前に進める」イメージを持つことが重要だ。

さらに大切なのは「青信号=即発進」という思い込みを捨てることだ。信号が青に変わることは、「進んでいいですよ」という合図にすぎない。必ずしも瞬間的に車を動かさなければならないわけではない。落ち着いて状況を確認し、安全を確保してから発進する姿勢こそが、本来の正しい運転マナーなのである。

つまり、交差点で立ち往生してしまったときの対処法は、①ブレーキで車を安定させる、②ハザードで後続車に知らせる、③呼吸を整えて周囲を確認する、④安全を確信したらゆっくり発進する、というシンプルな流れに集約される。この一連の動作を覚えておくだけで、突然の緊張や失敗にも冷静に対応できるようになるのだ。

交差点で立ち往生したとき、多くのドライバーが強烈に意識してしまうのが「横断歩道からの視線」である。歩行者がこちらを見ていると「責められている」「笑われている」と錯覚し、ますます体が動かなくなる。しかし実際の視線は、ただの安全確認であることがほとんどだ。ここでは、その心理的プレッシャーを和らげるための具体的な対処法を整理する。

以下の表では、歩行者の視線をどう受け止め、どのように行動すれば冷静さを保てるのかをまとめました。

| 状況 |

具体的な対処法 |

| 歩行者の視線が刺さるように感じる |

「責められている」のではなく「安全確認されている」と考え方を変える。 |

| 視線が気になり操作が乱れる |

歩行者を見返さず、ハンドル・ペダル操作に集中する。余計な情報を遮断する意識を持つ。 |

| 強いプレッシャーで呼吸が浅くなる |

視線を受けた瞬間に一度深呼吸し、「私は安全を優先している」と心の中で唱える。 |

| 人通りの多い横断歩道が怖い |

講習などであえて歩行者の多い場所を走行し、プレッシャーに慣れるトレーニングを取り入れる。 |

視線は「攻撃」ではなく「確認」だと意識を切り替えることができれば、交差点の真ん中で感じる緊張は大きく和らぐ。プレッシャーを味方に変える練習を積み重ねることが、スムーズな発進につながるのである。

同じ失敗を繰り返さないための再発防止トレーニング

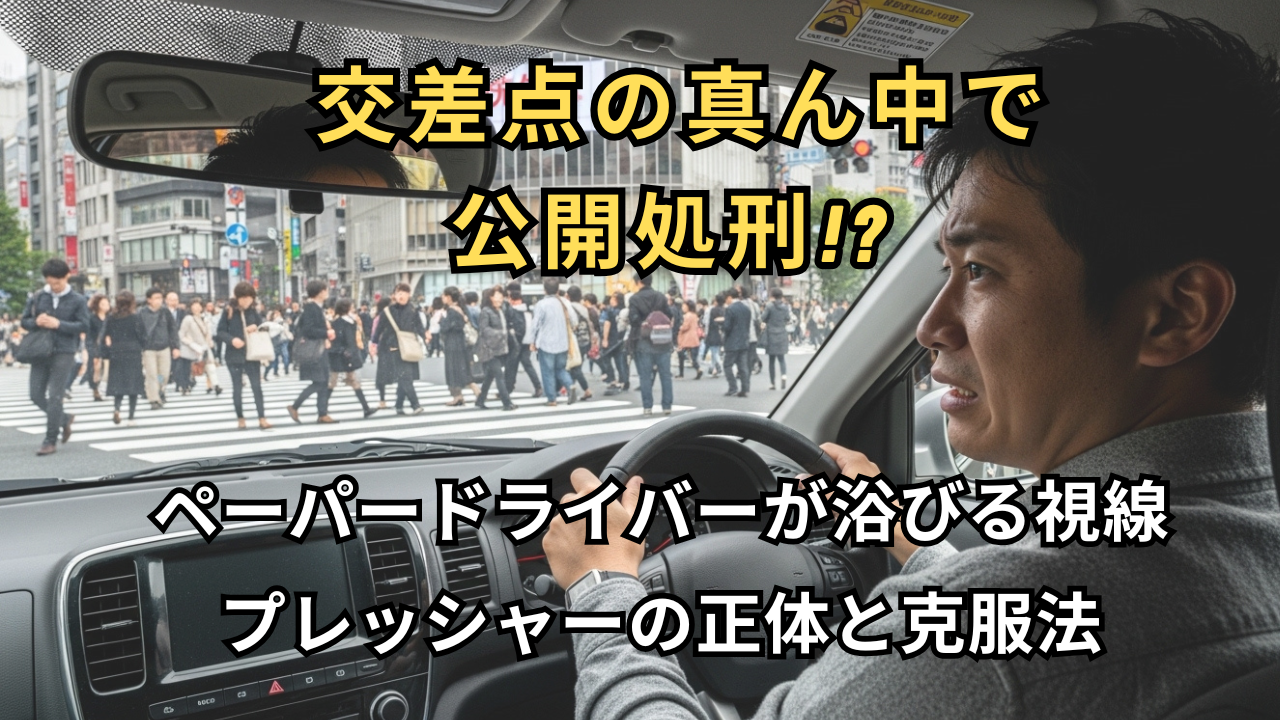

青信号に変わっても進めず、交差点のど真ん中で立ち往生する車。歩行者や後続車からの冷たい視線とプレッシャーがペーパードライバーを襲う瞬間。

交差点の真ん中で立ち往生してしまった経験は、多くのドライバーにとって強いトラウマとなる。しかし大切なのは「二度と同じ状況を繰り返さないために、どんな準備と練習を積むか」である。再発防止には、運転操作の習慣化と心理面の強化、この両方のアプローチが必要となる。

まず心がけたいのは「信号待ちの間に次の行動をシミュレーションする」ことだ。赤信号で止まっている間に「直進する」「右折する」と自分の進路を心の中で言葉にし、さらに「青になったら右足をアクセルに移動させる」とイメージする。この小さな習慣が、青に変わった瞬間の迷いを大幅に減らしてくれる。

次に効果的なのが「呼吸のリセット」である。緊張すると呼吸が浅くなり、判断力が鈍る。信号待ちで軽く深呼吸をするだけでも、体の緊張が緩み、交差点に進入する際の集中力が高まる。交差点に入る前に「ひと呼吸置く」ことを習慣化すれば、パニックに陥りにくくなる。

また、ペダル操作の練習も欠かせない。赤信号の間に右足をブレーキからアクセルへ軽く移動させておくだけでも、「足の動きの準備」が整い、スムーズな発進につながる。講習や個人練習では、わざと繰り返し「青信号発進」の動作を体に覚え込ませることが効果的だ。

段階的な経験の積み重ねも重要である。最初は交通量の少ない小さな交差点で発進練習を行い、慣れてきたら歩行者や車の多い大きな交差点に挑戦する。プレッシャーを徐々に高める形で練習を積むことで、実際の本番でも冷静に行動できるようになる。

さらに、心理的な視点の切り替えも再発防止には有効だ。「青信号は“動かなければならない合図”ではなく“安全に進んでよい合図”」と意識を変えるだけで、心の余裕が生まれる。焦りから解放されることで、自然と安全確認と発進のリズムが整っていく。

つまり再発防止の鍵は、①信号待ちでのシミュレーション、②呼吸の習慣化、③ペダル操作の準備、④段階的な経験、⑤意識の切り替え、という5つのポイントにある。これらを日常的に意識して練習することで、交差点での公開処刑のような瞬間を乗り越え、堂々と運転できる自分に近づけるだろう。

交差点のど真ん中で止まってしまった体験を克服するには、運転操作と心理面の両方から再発防止の工夫を積み重ねることが大切だ。以下の表に、具体的なポイントを整理しました。

| ポイント |

具体的なトレーニング方法 |

| 信号待ちでのシミュレーション |

赤信号の間に「直進」「右折」など次の行動を心で唱え、青になったときの動作をイメージしておく。 |

| 呼吸のリセット |

信号待ちの間に深呼吸し、緊張を和らげてから交差点へ進入する習慣をつける。 |

| ペダル操作の準備 |

停止中に右足を軽くアクセル側へ移動させ、次の発進をスムーズにする感覚を体に覚え込ませる。 |

| 段階的な経験 |

交通量の少ない交差点から練習を始め、慣れてきたら歩行者や車が多い大きな交差点に挑戦する。 |

| 意識の切り替え |

「青信号=安全に進んでよい合図」と考え、焦らずに自分のタイミングで発進する意識を持つ。 |

これら5つの習慣を身につければ、交差点での緊張や立ち往生を防ぎやすくなる。小さな意識改革の積み重ねが、自信を取り戻す最大の近道となる。

インストラクターからのアドバイス

渋谷スクランブル交差点で歩行者の流れを前に戸惑う女性ドライバー。周囲の視線を過剰に意識せず、冷静にタイミングを見極めることが重要。

ペーパードライバー講習を担当してきたインストラクターの多くは、交差点で立ち往生する場面を何度も目にしている。だからこそ「交差点の真ん中で止まってしまうのは、あなただけの失敗ではない」と口を揃えて言う。実際、初心者やブランクがあるドライバーにとって、この状況はごく普通に起こり得る出来事なのである。

インストラクターがまず伝えるのは、「安全に止まれたこと自体が正解である」という考え方だ。焦って無理にアクセルを踏んで事故につながるよりも、立ち往生してでも車をコントロールできた方がずっと安全だという。つまり「止まってしまった」という事実は失敗ではなく、安全を優先できた証拠なのである。

また、インストラクターは「周囲の視線を過剰に意識しすぎないこと」を強調する。歩行者や他のドライバーが見ているのは、あくまで状況の確認であり、決してあなたを責めているわけではない。むしろ多くの場合「どう動くのだろう」と注意深く観察しているだけなのだ。視線を攻撃と捉えず、交通全体の安全確認の一部だと考えるだけで心の負担は軽くなる。

さらに、実際の講習では「わざと人や車の多い交差点を使って練習する」こともある。これは、強いプレッシャーの中でも呼吸を整え、安全に発進する感覚を身につけるためだ。最初は緊張でうまくいかなくても、繰り返すうちに「視線やクラクションを浴びても自分は冷静でいられる」という自信が生まれる。

最後にインストラクターが必ず伝えるのは「完璧を求めないこと」だ。運転は常に状況が変化するものであり、思い通りにいかないことの方が多い。大事なのは、そのときに安全を最優先にできるかどうかである。小さな失敗を責めるよりも、「次は少しだけ落ち着けた」と前進を評価する姿勢が、運転への自信を取り戻す最短の道になる。

「ペーパードライバーを卒業したい」と思ったら

車は必要だけど運転が怖い、送迎や買い物で自信を持ちたい──そんな方に向けた実践型の講習です。大通りの合流や車線変更、住宅街の狭路や坂道、駐車、高速道路まで、日常に直結するシーンを講師の声かけと再現性のある指示で身につけます。

不安を一人で抱え込まず、短時間で「できた」を積み重ねるカリキュラム。初回から安全第一で進めるため、ブランクが長い方でも安心してスタートできます。

ハートフルドライビングのペーパードライバー講習の詳細を見る

視線の数によって変わるプレッシャーとメンタルの持ち方

横断歩道を渡る人の数が増えると「全員から見られている」と感じやすい。群衆を背景と捉える意識の切り替えが、不安を和らげるポイント。

交差点で立ち往生したとき、最も強烈に感じるのは「視線」である。実際に歩行者や周囲の人がどれほど注目しているかに関係なく、「見られている」と思った瞬間にプレッシャーは膨れ上がる。そして、その人数が増えるほど心の負担も比例して大きくなるように感じられる。しかし、人数に応じた心理の変化を理解し、あらかじめ対処法を身につけておけば、冷静さを失わずに運転を続けることができる。

◆ 一人からの視線

たった一人であっても、歩行者や自転車からじっと見られると、まるで自分の失敗を全て見透かされているような気持ちになる。しかし一人の視線は多くの場合、単なる安全確認にすぎない。対処法としては「この人は危険がないかを確認しているだけ」と考え、相手に意識を向けるのではなく、自分の操作に集中することが大切だ。

◆ 十人ほどの視線

通勤や通学の時間帯など、横断歩道に10人ほど並んでいると「全員に責められている」と感じてしまう。人が増えると「注目されている感覚」が一気に強まるが、実際には一人ひとりがあなたに関心を向けているわけではない。対処法は「集団を一つの塊として捉え、個別の視線を意識しない」ことだ。視線の数を数えず、「群衆=背景」として扱うよう意識を切り替えると楽になる。

◆ 百人規模の視線

イベント会場や大きな駅前の交差点では、100人規模の歩行者に囲まれることもある。この状況では「自分が公開処刑されている」という感覚が最高潮に達し、体が固まってしまう人も多い。しかし心理的に重要なのは「誰もが自分の用事に集中しており、あなたを長く観察している人はいない」という事実だ。百人に見られているようでも、実際に強い意識を向けているのはごく一部である。ここでは「大勢の中で目立っている」という錯覚を自覚し、自分の世界を小さく切り取って操作に集中することが効果的だ。

◆ 五百人以上の視線

祭りや花火大会の交通規制時、大規模な交差点で数百人以上に注目されていると錯覚する瞬間もある。この規模になると「もはや逃げ場がない」という感覚に襲われる。しかし、冷静に考えればその群衆の大多数は信号や他の車両に意識を向けており、あなたの車をじっと見ている人はほとんどいない。ここでのメンタル戦略は「視線の総量を自分に浴びせられているのではなく、空間全体に散らばっている」と捉えることだ。人数が多いほど視線の濃度は薄まり、自分への集中度はむしろ低くなると理解すれば、恐怖は和らいでいく。

人数が増えるにつれてプレッシャーは錯覚的に増大するが、その実態は逆である。人が多いほど一人ひとりの関心は分散し、自分に注がれる視線は薄まっていく。この認識を持つことで、「視線の数=緊張の強さ」という思い込みを崩し、冷静に行動できるメンタルを育てることができるのだ。

交差点で立ち往生したときに感じる「視線の圧力」は、人数によって心理的な受け止め方が大きく変わる。しかし実際には、人数が増えるほど一人ひとりの関心は分散し、自分に集中しているわけではない。以下の表に、人数ごとの特徴とメンタル対処法を整理しました。

| 人数 |

感じやすいプレッシャー |

具体的な対処法 |

| 一人 |

たった一人でも強い注目を浴びているように錯覚しやすい。 |

「安全確認されているだけ」と捉え、自分の操作に集中する。 |

| 十人程度 |

集団に見られることで「全員から責められている」感覚になる。 |

人の群れを「一つの背景」として捉え、個々の視線を気にしない。 |

| 百人規模 |

「公開処刑されている」ような強烈な注目を感じて体が固まる。 |

「全員が自分を見ているわけではない」と自覚し、意識を操作に戻す。 |

| 五百人以上 |

「逃げ場がない」と圧倒されるが、実際は視線が分散している。 |

「人数が多いほど自分への注目度は薄まる」と捉え、心を軽くする。 |

視線の数は多いほどプレッシャーが増すように錯覚するが、実際には逆に「注目度が薄まる」ことを理解することが重要だ。この考え方を持つだけで、群衆に見られている状況でも冷静さを保ちやすくなる。

交差点での公開処刑感を克服するためにできること

渋谷スクランブル交差点で群衆を前に判断を迷う男性ドライバー。歩行者の視線や圧力を過剰に意識せず、冷静な判断を身につけることが重要。

交差点のど真ん中で止まってしまい、クラクションや視線を浴びると、多くの人は「二度と運転したくない」と感じてしまう。しかし、実際には誰にでも起こり得る自然な現象であり、操作や判断が未熟だからではない。大切なのは、この経験を恐怖のまま終わらせず、次に活かすことである。

その場での冷静な対処法を知っておけば、同じ状況に陥っても安全を確保できる。ブレーキで安定させ、ハザードで周囲に知らせ、呼吸を整えて再発進する──この流れを頭に入れておくだけで「パニックの悪循環」から抜け出しやすくなる。また、視線を「攻撃」ではなく「確認」と捉える考え方を持つだけで、精神的な負担は大きく軽減される。

さらに、信号待ちのシミュレーションや深呼吸の習慣化など、日常的にできる小さなトレーニングを積み重ねれば、交差点での不安は確実に減っていく。人通りの多い場所や交通量の多い交差点も、段階を踏んで経験を重ねることで「自分でも大丈夫だ」という実感を得られるようになるだろう。

もし一人での練習に不安があるなら、専門のインストラクターと一緒に走行練習をするのも有効だ。第三者の視点から具体的な改善ポイントを指摘してもらえれば、独学では気づけない癖や弱点を修正できる。講習の場で「交差点で立ち往生しても大丈夫」という体験を積むことは、日常の運転に大きな安心をもたらしてくれる。

交差点での立ち往生は、決して恥ではなく成長のきっかけだ。視線に怯えず、安全を第一に冷静に行動できるようになれば、運転は必ず楽しく、自由を広げてくれる。今日の一歩が、明日の自信につながる。その積み重ねが、あなたを「公開処刑の恐怖」から解放するのである。

交差点のど真ん中で止まってしまう状況を克服するためには、場当たり的な対応だけではなく、段階的に不安を減らしていくトレーニングが効果的である。以下の表では「その場の対処」「日常でできる習慣」「講習での実践」という3つのステップに分けて、具体的な行動を整理しました。

| ステップ |

具体的な行動 |

期待できる効果 |

| その場の対処 |

①ブレーキで安定させる

②ハザードで周囲に合図

③深呼吸して状況を確認

④安全を確信してから再発進 |

パニックの悪循環を防ぎ、安全に立て直すことができる。 |

| 日常でできる習慣 |

信号待ちで進路をシミュレーション

発進前に深呼吸

ペダル操作の軽い準備運動 |

青信号の瞬間に迷いが減り、スムーズに発進できる。 |

| 講習での実践 |

歩行者や車の多い交差点で練習

インストラクターの助言を受ける

段階的に難易度を上げて挑戦 |

視線やクラクションを受けても冷静に対応できる自信がつく。 |

この3つのステップを繰り返すことで、「交差点で公開処刑される」という感覚は次第に薄れ、自分のペースで落ち着いて運転できるようになる。小さな成功体験を積み重ねることが、恐怖から解放される最も確実な方法である。

段階的に自信をつけるための練習プラン

交通量の多い交差点で歩行者の動きを前に停車する車。ペーパードライバーが段階的に経験を積むことで、不安を克服できることを示すシーン。

交差点での立ち往生や視線プレッシャーを克服するには、一度に完璧を目指すのではなく、段階的に練習を積み重ねることが大切である。運転に不安を感じる人ほど、初級からステップを踏んで「できた」という小さな成功体験を積むことで、自信が大きく育っていく。

まず初級では、交通量が少ない場所や小さな交差点を選び、青信号での発進を繰り返す練習を行う。ここでは「青信号は焦らず進んでよい合図」と体に覚えさせることが目的だ。クラクションや歩行者の視線がほとんどない環境で繰り返すことで、操作への迷いを減らすことができる。

次に中級では、住宅街や通学路など、人や自転車の通行が多い場所で練習をする。歩行者の視線を感じる場面にあえて挑み、深呼吸やシミュレーションを使って冷静に発進できるかを試す段階である。ここで「視線は攻撃ではなく確認」という意識を身につけることで、心理的な耐性が養われていく。

そして上級では、大きな交差点や駅前、交通量の多い幹線道路での発進練習に挑む。ここでは多数の歩行者や車からの視線やプレッシャーが一気に押し寄せるが、これまでの練習を通じて「自分は冷静に対応できる」という自信が支えとなる。講習などでインストラクターと一緒に練習することで、安全を確保しながら本番さながらの経験を積むことができる。

このように、初級から上級へと段階的にステップアップしていくことで、運転への恐怖は確実に和らぎ、交差点での立ち往生を克服する力が身についていく。大切なのは「焦らず、少しずつ経験を積む」ことであり、その積み重ねこそが自信を生み、運転を自由で楽しいものへと変えていく。

交差点での不安や立ち往生を克服するには、初級から上級へと段階を踏んで練習を重ねることが効果的だ。以下の表では、それぞれの段階での練習内容と期待できる効果を整理しました。

| 段階 |

練習内容 |

期待できる効果 |

| 初級 |

交通量の少ない小さな交差点で、青信号発進の反復練習を行う。 |

「青信号は焦らず進んでよい合図」と体に覚え込ませ、不安を減らす。 |

| 中級 |

住宅街や通学路など、人や自転車が多い交差点で発進を練習する。 |

歩行者の視線を意識しつつも冷静さを保ち、心理的耐性を強化できる。 |

| 上級 |

大きな交差点や駅前など、交通量の多い場所で本番さながらの練習を行う。 |

多数の視線やクラクションにも動じず、安全に発進できる自信を身につける。 |

初級で基礎的な操作感覚を安定させ、中級で視線プレッシャーに慣れ、上級で実践的な状況に挑戦する。この三段階を踏むことで、交差点での不安は確実に克服できるようになります。

総まとめと読者へのエール

渋谷スクランブル交差点で大勢の歩行者が横断する様子を車内から見たシーン。ペーパードライバーにとって、視線やクラクションのプレッシャーを感じやすい瞬間。

交差点のど真ん中で動けなくなり、クラクションや視線にさらされる瞬間は、多くのドライバーにとって「公開処刑」のように感じられる。しかし、この記事で見てきた通り、それは誰にでも起こり得る自然な現象であり、恥ずべき失敗ではない。むしろ、安全を優先して止まれたという事実は、冷静に行動できた証拠でもあるのだ。

大切なのは、その瞬間をどう受け止め、どう次につなげるかである。ブレーキで安定させ、ハザードで合図し、呼吸を整えてから発進する。視線は「責め」ではなく「確認」だと意識を切り替える。さらに、信号待ちでのシミュレーションや段階的な練習を積み重ねれば、交差点は恐怖の場ではなく、自信を試す舞台へと変わっていきます。

もしあなたが今、「また交差点で止まってしまうのでは」と不安を抱えているなら、その気持ちは決して特別なものではない。同じ経験をした人は数え切れないほど存在し、その多くが少しずつ克服してきた。そして彼らが口を揃えて言うのは、「練習を重ねれば必ず変われる」という事実です。

だからこそ、運転を諦める必要はない。小さな成功を一つずつ積み上げ、自分の中の「できた」という実感を育ててほしい。交差点での公開処刑感は一時的なものにすぎず、あなたが積んだ経験が必ずそれを上回っていく。恐怖を自信に変えるその瞬間は、必ず訪れます。

運転は、ただ移動するための手段ではない。自由を広げ、生活を豊かにし、新しい世界へとつながる扉である。今日あなたが踏み出す一歩は、未来の安心と楽しさへと直結している。その積み重ねが、いつか「交差点の真ん中でも堂々と発進できる自分」をつくり出すだろう。自信を持ってハンドルを握り、あなたらしい運転を取り戻してほしいです。

「ペーパードライバーを卒業したい」と思ったら

車は必要だけど運転が怖い、送迎や買い物で自信を持ちたい──そんな方に向けた実践型の講習です。大通りの合流や車線変更、住宅街の狭路や坂道、駐車、高速道路まで、日常に直結するシーンを講師の声かけと再現性のある指示で身につけます。

不安を一人で抱え込まず、短時間で「できた」を積み重ねるカリキュラム。初回から安全第一で進めるため、ブランクが長い方でも安心してスタートできます。

ハートフルドライビングのペーパードライバー講習の詳細を見る

編集後記

先日、渋谷のスクランブル交差点に車で侵入する機会があった。国内でも屈指の人通りが多い交差点に差し掛かった瞬間、四方八方から歩行者の視線が突き刺さり、全身が緊張で固まった。普段よりもペダルの感覚が重く感じられ、信号が青になっても「本当に進んで大丈夫だろうか」と自問自答し、わずかな時間が永遠のように長く感じられた。

交差点の中央に立ち止まった瞬間、数百人の視線を浴びているような錯覚に陥り、心拍数は急激に上がった。実際には多くの人はスマートフォンを見たり目的地に急いでいたりするのだが、その場にいると「全員が自分を見ている」と思えてしまう。これがまさに、記事の中で述べた「公開処刑感」の極致だと痛感した。

ただ、深呼吸を一つして「安全に発進できればそれでいい」と自分に言い聞かせると、不思議と落ち着きを取り戻せた。周囲の視線に飲まれるのではなく、自分の操作に集中することが唯一の突破口だと実感した体験だった。渋谷のスクランブルは、まさにプレッシャーの象徴のような場所だが、そこを通過できたことが自分にとって大きな自信につながった。

この体験を経て改めて思うのは、どんなに大きな交差点でも「冷静さを取り戻す術」を持っていれば、必ず切り抜けられるということだ。渋谷のスクランブルで味わったあの緊張は、今後同じような場面に直面したときの大きな糧になるだろう。交差点は恐怖の場ではなく、自分の成長を試すステージである──そう前向きに考えることができるようになったのは、大きな収穫だった。

「ペーパードライバーを卒業したい」と思ったら

車は必要だけど運転が怖い、送迎や買い物で自信を持ちたい──そんな方に向けた実践型の講習です。大通りの合流や車線変更、住宅街の狭路や坂道、駐車、高速道路まで、日常に直結するシーンを講師の声かけと再現性のある指示で身につけます。

不安を一人で抱え込まず、短時間で「できた」を積み重ねるカリキュラム。初回から安全第一で進めるため、ブランクが長い方でも安心してスタートできます。

ハートフルドライビングのペーパードライバー講習の詳細を見る

Q1. 信号が青に変わっても発進できないのはおかしいですか?

いいえ。誰にでも起こり得る自然な現象です。焦らず安全に止まれたこと自体が正解です。

Q2. ペーパードライバー講習ではどんなことを重視しましたか?

駐車や合流など、コストコに行ったときに直面するシーンを想定して練習しました。大きな駐車場や混雑道路で落ち着いて動けることを意識しました。

Q3. 交差点の真ん中で立ち往生したとき最初にすべきことは?

まずはブレーキをしっかり踏み込み、車を安定させてパニックを防ぐことです。

Q4. 後続車にどう伝えればいいですか?

ハザードランプを点灯し、「すぐ発進できない状況」であることを知らせましょう。

Q5. 歩行者の視線が怖いときはどうすればいいですか?

「責められている」ではなく「安全確認されている」と捉え、操作に集中することです。

Q6. クラクションを鳴らされたときの対処法は?

責められていると感じず「注意喚起」と捉え、落ち着いて安全確認を優先しましょう。

Q7. 青信号はすぐ発進しないといけませんか?

いいえ。「進んでよい合図」であり、必ずしも即発進する必要はありません。

Q8. 渋谷スクランブル交差点で特に怖かった点は?

四方からの人の流れと数百人の視線が「全員から注目されている」と錯覚させた点です。

Q9. 一人の視線でもプレッシャーになりますか?

はい。たった一人に見られているだけでも「失敗を見透かされている」ように感じやすいです。

Q10. 500人以上の視線を浴びる場面ではどう考えますか?

人数が多いほど視線は分散しており、実際にはほとんど注目されていないと理解することです。

Q11. 緊張で体が固まったらどうするべき?

深呼吸を一度行い、自分に「安全に発進できれば大丈夫」と言い聞かせると落ち着きやすいです。

Q12. 初級練習でおすすめの環境は?

交通量が少ない小さな交差点で青信号発進を繰り返すのが効果的です。

Q13. 中級練習での狙いは?

人や自転車が多い交差点で、視線を浴びても冷静に発進できる心理的耐性を養うことです。

Q14. 上級練習はどんな内容ですか?

交通量や人通りが多い大交差点での発進練習に挑み、実践的な自信を得る段階です。

Q15. インストラクターはどんな助言をしますか?

「立ち往生は安全を優先できた証拠。焦らず一つずつ進めば大丈夫」と安心感を与えます。

Q16. 青信号で止まると事故の危険はありますか?

追突や二次事故のリスクがありますが、ハザード点灯で後続車に知らせれば大幅に軽減できます。

Q17. 視線を避けるためにサングラスは有効ですか?

気休めにはなりますが、本質的には「視線は確認の一部」と考える意識の切り替えが有効です。

Q18. 呼吸法はどんな効果がありますか?

浅い呼吸を整えることで緊張が緩み、冷静に判断できる余裕が生まれます。

Q19. 練習は一人でも可能ですか?

可能ですが、最初はインストラクターや経験者と一緒に行う方が安心です。

Q20. 視線を浴びる練習は必要ですか?

はい。あえて人通りの多い交差点で経験を積むことで、実際のプレッシャーに強くなれます。

Q21. 渋谷のスクランブル交差点は特別ですか?

はい。日本一人通りが多く、数百人の視線を同時に浴びる独特の環境です。

Q22. 視線で一番メンタルに来るのは何人くらいですか?

10人前後の小集団が一番強く「全員に見られている」と感じやすい傾向があります。

Q23. 練習後に一番変わったことは何ですか?

青信号で「急がなきゃ」ではなく「落ち着いて発進しよう」と考えられるようになったことです。

Q24. 練習で意識している時間帯は?

最初は交通量の少ない昼間、慣れてから朝夕の混雑時間帯に挑戦しました。

Q25. 練習で意識している道路環境は?

小さな交差点から始め、最終的に駅前や幹線道路と段階的に難易度を上げています。

Q26. 視線を受けることで良い効果もありますか?

はい。「見られている」と意識することで、逆に安全確認や丁寧な操作につながります。

Q27. ペーパードライバーが交差点で最も注意すべきことは?

「焦らないこと」です。安全確認を優先し、無理に発進しない姿勢が大切です。

Q28. 一度失敗したらもう運転は向いていないですか?

いいえ。失敗は成長のきっかけであり、克服できれば自信に変わります。

Q29. 渋谷の経験は日常運転に役立ちましたか?

はい。最大級のプレッシャーを経験したことで、通常の交差点では落ち着きを保てるようになりました。

Q30. 最後に不安を感じている人へ一言は?

交差点での立ち往生は誰にでもあります。焦らず一歩ずつ経験を積めば、必ず自信を取り戻せます。

「ペーパードライバーを卒業したい」と思ったら

車は必要だけど運転が怖い、送迎や買い物で自信を持ちたい──そんな方に向けた実践型の講習です。大通りの合流や車線変更、住宅街の狭路や坂道、駐車、高速道路まで、日常に直結するシーンを講師の声かけと再現性のある指示で身につけます。

不安を一人で抱え込まず、短時間で「できた」を積み重ねるカリキュラム。初回から安全第一で進めるため、ブランクが長い方でも安心してスタートできます。

ハートフルドライビングのペーパードライバー講習の詳細を見る

▶ 🚗 基礎知識・初心者向け(安心したい気分)

▶ 🧭 講習・練習法を知りたい(前向きになりたい気分)

▶ 📖 体験談・ストーリー(共感したい・泣きたい気分)

▶ 🛠 トラブル・安全対策(慎重になりたい気分)

▶ 🌆 新宿・地域特化(リアルに実感したい気分)

▶ 🎭 人間模様・ライフスタイル(クスッとしたい・人間観察気分)

▶ 👩💼 仕事・家族と車(現実的になりたい気分)

▶ 💸 お金・車維持のリアル(シビアな気分)

「ペーパードライバーを卒業したい」と思ったら

車は必要だけど運転が怖い、送迎や買い物で自信を持ちたい──そんな方に向けた実践型の講習です。大通りの合流や車線変更、住宅街の狭路や坂道、駐車、高速道路まで、日常に直結するシーンを講師の声かけと再現性のある指示で身につけます。

不安を一人で抱え込まず、短時間で「できた」を積み重ねるカリキュラム。初回から安全第一で進めるため、ブランクが長い方でも安心してスタートできます。

ハートフルドライビングのペーパードライバー講習の詳細を見る

本記事の監修:小竿 建(株式会社ハートフルドライビング 取締役・東京ドライビングサポート 代表)

小竿 建(こさお・けん)氏は、新宿本社「株式会社ハートフルドライビング」の取締役であり、同時に「東京ドライビングサポート」代表としても活動しています。

国家資格である教習指導員資格に加え、警視庁方式 運転適性検査 指導者資格(第7501号)を保有。

長年にわたり「北豊島園自動車学校」にて教習指導員として勤務し、累計3,000名以上の受講者を指導した実績を持つ、信頼と経験を兼ね備えたベテランインストラクターです。

現在は東京都内を中心に、運転への不安・ブランク・恐怖心を抱える方に寄り添う心理的カウンセリング型 × 実地講習を融合させた独自メソッドの出張型ペーパードライバー講習を開発。

講習の教材設計から、インストラクターへの技術・心理研修、受講者ごとのコース構築まで、すべてをトータルでプロデュースし、受講者一人ひとりに合わせた最適な運転復帰サポートを提供しています。

主なメディア掲載実績

【FNNプライムオンライン】

「心理的カウンセリング型」ペーパードライバー講習が紹介され、新宿発の出張型指導が注目されました。

【東京新聞】

出張型×テスラ対応の講習が話題に取り上げられ、最先端車両にも対応するハートフルドライビングの専門性が評価されました。

【niftyニュース】

【独自調査】60%が「運転再開に不安」──“再開の壁”に寄り添う出張型90分ペーパードライバー講習の新スタイルを紹介。

心理的カウンセリング型サポートに共感の声が広がっています。

本記事の企画・編集・執筆:大塚 元二(ハートフルドライビング 広報)

大塚 元二(おおつか・げんじ)は、株式会社ハートフルドライビングの広報担当。

ペーパードライバー講習に関する取材・構成・情報発信を通じ、延べ100名以上の受講者インタビューを実施してきました。

運転再開に不安を抱える方々の心理傾向や、地域別の事故傾向、実際の講習事例をもとに、

「再現性ある安心設計の記事構成」を追求しています。

特に再開初期の課題として挙げられる以下のテーマに注目し、深く取材・分析を行っています。

【事業者名】

ハートフルドライビング|出張ペーパードライバー講習(東京都内全域対応)

【所在地】

〒160-0023

東京都

新宿区

西新宿7丁目5−9 ファーストリアルタワー新宿 1005号

Googleマップで見る

【対応エリア】

新宿区・中野区・杉並区・渋谷区・豊島区 ほか東京都内全域(出張対応)

「ペーパードライバーを卒業したい」と思ったら

車は必要だけど運転が怖い、送迎や買い物で自信を持ちたい──そんな方に向けた実践型の講習です。大通りの合流や車線変更、住宅街の狭路や坂道、駐車、高速道路まで、日常に直結するシーンを講師の声かけと再現性のある指示で身につけます。

不安を一人で抱え込まず、短時間で「できた」を積み重ねるカリキュラム。初回から安全第一で進めるため、ブランクが長い方でも安心してスタートできます。

ハートフルドライビングのペーパードライバー講習の詳細を見る

信号が変わっても動けず、渋谷スクランブル交差点の真ん中で立ち往生する車。周囲の歩行者や車から視線と圧力を浴びる、ペーパードライバーにとって“地獄の瞬間”。

信号が変わっても動けず、渋谷スクランブル交差点の真ん中で立ち往生する車。周囲の歩行者や車から視線と圧力を浴びる、ペーパードライバーにとって“地獄の瞬間”。

青信号に変わっても動けず、渋谷スクランブル交差点のど真ん中で迷う男性ドライバー。歩行者の冷たい視線を浴び、判断の遅れが“公開処刑”のようなプレッシャーになる瞬間。

青信号に変わっても動けず、渋谷スクランブル交差点のど真ん中で迷う男性ドライバー。歩行者の冷たい視線を浴び、判断の遅れが“公開処刑”のようなプレッシャーになる瞬間。 渋谷の交差点で進むタイミングを迷い、歩行者を見つめる男性ドライバー。判断の遅れが不安や緊張を生み出す瞬間をリアルに切り取ったシーン。

渋谷の交差点で進むタイミングを迷い、歩行者を見つめる男性ドライバー。判断の遅れが不安や緊張を生み出す瞬間をリアルに切り取ったシーン。

青信号に変わっても進めず、交差点のど真ん中で立ち往生する車。歩行者や後続車からの冷たい視線とプレッシャーがペーパードライバーを襲う瞬間。

青信号に変わっても進めず、交差点のど真ん中で立ち往生する車。歩行者や後続車からの冷たい視線とプレッシャーがペーパードライバーを襲う瞬間。

渋谷スクランブル交差点で歩行者の流れを前に戸惑う女性ドライバー。周囲の視線を過剰に意識せず、冷静にタイミングを見極めることが重要。

渋谷スクランブル交差点で歩行者の流れを前に戸惑う女性ドライバー。周囲の視線を過剰に意識せず、冷静にタイミングを見極めることが重要。

横断歩道を渡る人の数が増えると「全員から見られている」と感じやすい。群衆を背景と捉える意識の切り替えが、不安を和らげるポイント。

横断歩道を渡る人の数が増えると「全員から見られている」と感じやすい。群衆を背景と捉える意識の切り替えが、不安を和らげるポイント。

渋谷スクランブル交差点で群衆を前に判断を迷う男性ドライバー。歩行者の視線や圧力を過剰に意識せず、冷静な判断を身につけることが重要。

渋谷スクランブル交差点で群衆を前に判断を迷う男性ドライバー。歩行者の視線や圧力を過剰に意識せず、冷静な判断を身につけることが重要。

交通量の多い交差点で歩行者の動きを前に停車する車。ペーパードライバーが段階的に経験を積むことで、不安を克服できることを示すシーン。

交通量の多い交差点で歩行者の動きを前に停車する車。ペーパードライバーが段階的に経験を積むことで、不安を克服できることを示すシーン。

渋谷スクランブル交差点で大勢の歩行者が横断する様子を車内から見たシーン。ペーパードライバーにとって、視線やクラクションのプレッシャーを感じやすい瞬間。

渋谷スクランブル交差点で大勢の歩行者が横断する様子を車内から見たシーン。ペーパードライバーにとって、視線やクラクションのプレッシャーを感じやすい瞬間。